Sociedad |#c874a5 | 2017-11-19 00:00:00

Cerca del Río Volga: memoria de un marchista olímpico mexicano en la Rusia Soviética

Mundo Nuestro. Martín Bermúdez, campeón mundial de marcha en 1979, viajó a Moscú con el equipo olímpico mexicano comandado por el entrenador polaco Jerzy Hausleber, apenas unos meses antes de las olimpiadas de 1980 en la capital de la moribunda Rusia Soviética.

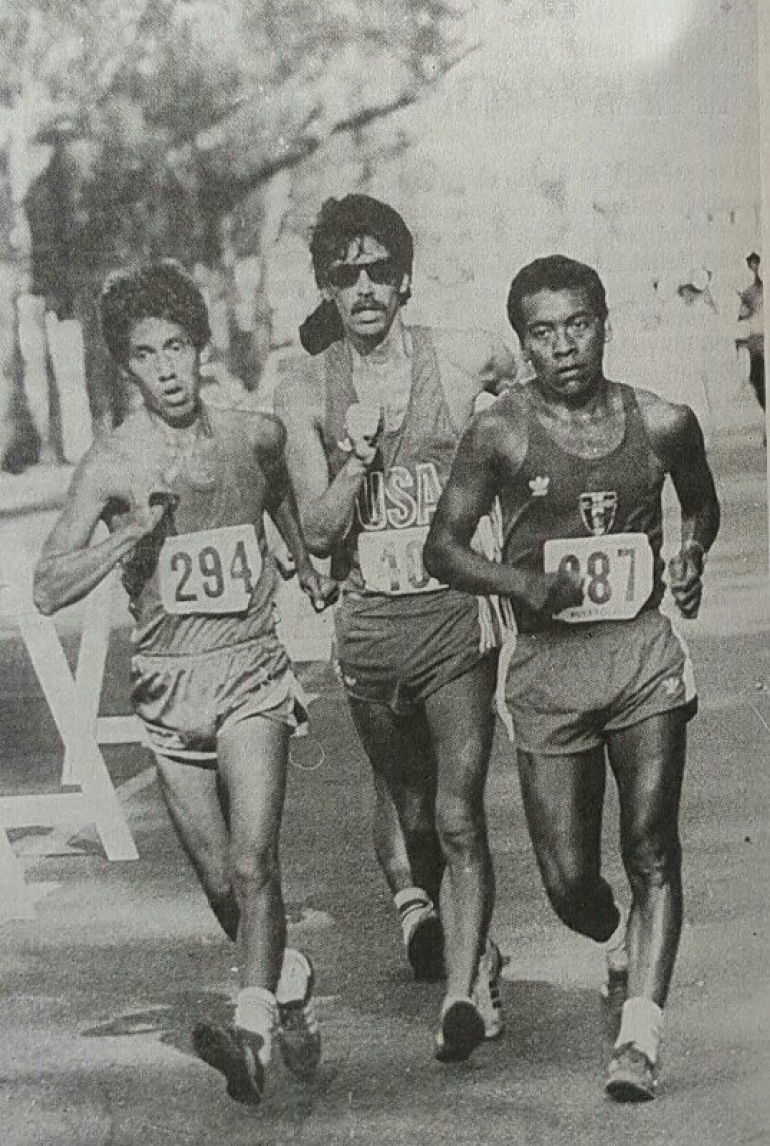

Son los años de mayor gloria para el deporte de nuestro país, con figuras hoy míticas en los nombres de Daniel Bautista, Raúl González, Ernesto Canto, y más allá, del carismático Sargento Pedraza, aquel de los gestos de coraje al no poder arrebatarle el oro a un soviético en las olimpiadas de 1968 en la ciudad de México. Los mexicanos, entonces, imponían el ritmo y la ley en la competencia mundial, dice Martín al describir la fotografía que da cuenta de la lucha cuerpo a cuerpo entre Daniel Bautista, un competidor gringo y él mismo.

En este viaje Martín Bermúdez es el novato del equipo, pero ya lleva enfundada la intuición del escritor, y los ojos abiertos y sensibles a ese mundo radicalmente distinto que tiene la oportunidad de conocer. Son los años finales del imperio soviético fundado con la revolución bolchevique de 1917.

Tavarish, Sovieski Zayúz, sigvognie savaristavagnie, Zamolot, Mockba

Algo así oímos en ruso dentro del avión, en el aeropuerto de Varsovia, cuando nos anunciaba la azafata que el vuelo de la línea aérea de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, salía con destino a Moscú. Después lo dijo en un inglés siberiano rústico y de mala gana. Dio unas cuantas recomendaciones señalando las puertas de emergencia y terminó diciendo: da, da, spaziva; luego caminó unos pasos y fue a sentarse con sus otras compañeras en la zona de tripulación. Ahí quedaron, frente a los pasajeros. Nosotros estábamos en las filas donde dice “Niet pali” y nuestro entrenador polaco, de 20 y 50 kilómetros de marcha olímpica, Jerzy Hausleber, como siempre, ocupaba los últimos asientos del avión. Esta vez no era la excepción, así que se fue al área de fumar, donde no estaban los letreros de “Niet pali”. En seguida llegó el aroma a tabaco de su pipa, mezclándose con los olores a sebo y ajo del avión entero.

A los pocos minutos, el avión soviético despegó haciendo estruendosos ruidos. Unas rejillas y compuertas se abrieron y de ellas salieron rebotando unas cebollas, jitomates y pepinillos que rodaron por los pasillos hasta los últimos asientos, mientras íbamos tomando más y más altura. A los pocos minutos cruzamos las nubes y después, volábamos sobre ellas.

Mis nueve compañeros me decían “Novato”. No supe en qué momento se fueron quedando dormidos, ni se despertaron cuando las azafatas pasaron dando unas cajas de plástico. Dentro había carnes frías con trozos de cebollas, jitomatitos y galletas. La mayoría de los pasajeros las regresó, estaban rancias. Minutos después las sobrecargos pasaron arrastrando unas bolsas negras de plástico y recogieron las cajitas. Volvieron a sus asientos y sentadas en hilera frente a los pasajeros abrieron algunas cajitas y empezaron a comer en trocitos las galletas rancias, masticaban lentamente, viendo al techo del fuselaje sin parpadear, como viendo al cielo a través de la nada.

Aquello quedó en silencio, giré el cuerpo hacia atrás para ver dónde estaba el entrenador polaco. Allá, cerca de la ventanilla observaba el vacío…a su Polonia, a pesar de que ya no se veían más que las espaldas de las nubes.

Recordé una semana antes, cuando nos llevó a la ciudad vieja de Varsovia. “A Polonia la han cagado hasta los perros, todos le pasaron por encima” y dijo unas groserías en alemán y ruso. Al entrar a la ciudad vieja vimos muchas bardas caídas, otras con perforaciones de balas, las casas con boquetes en las paredes “Éstas son las ruinas de la guerra. Eso ha quedado así para que no se nos olvide” (a mí me pareció que aquel lugar aún olía a pólvora y gasolina). “Ustedes, como mexicanos, no han sufrido más que en las telenovelas”, nos dijo. Tal vez por eso al día siguiente, cuando terminamos los entrenamientos, le ordenó al chofer que se adentrara al bosque sobre una brecha de tierra.

Acomodados en los asientos traseros de la furgoneta, un poco apretados, solo veíamos las hileras de pinos al pasar. El profesor iba al lado del chofer hablando en polaco, mientras nosotros, tal vez por el entrenamiento fuerte o por el arrullo del motor, nos quedamos dormidos.

“Bájense que ya llegamos”. La voz nos despertó. Bajamos, caminamos y entramos. Vimos unas barracas y galerones en hileras, una cerca de alambres con púas que se interconectaban. En el fondo, el bosque rodeando.

Entramos a la primera galera: las suelas de los zapatitos quemados. Los huesos y esqueletos incompletos, carbonizados, formados en cerros; los hornos como abriendo la boca con hollín. Tal vez íbamos a la mitad del recorrido cuando sentí que se me bajó la presión y empecé a vomitar. El profesor Jerzy nos retiró del lugar. El regreso a la ciudad fue distinto. Todos teníamos la vista fija en los árboles del bosque, no hubo palabras, se podían escuchar las hojas y las puntas de agujas de pino que arrastraba la furgoneta. Sentíamos que nos faltaba el aire a pesar de estar en el bosque. Me perseguían las imágenes que dejamos atrás, junto con el letrero, en trazos grandes, que decían: Auschwitz.

Esa noche, el entrenador Jerzy cenó rápido y regresó al dormitorio. Saltó por la ventana trasera, cruzó entre el bosque para esperar a que pasaran por él. Lo llevaron a una cabaña, donde se reuniría con un grupo de obreros, encabezados por Lech Walesa. Todos ellos, dispuestos a defender a Polonia contra el poder Soviético.

Mientras pensaba en lo sucedido por esos días, el avión entró en zona de turbulencia, después se quedó quieto, como si estuviera suspendido en el aire. Quise dejar de pensar por un momento en esas imágenes. Esas imágenes feas de los días pasados, pero volvían a aparecer: La ciudad vieja de Varsovia y el campo de Auschwitz. Además, ahora había un aroma en mi nariz, un aromilla extraño y pegajoso, era muy similar al de otros países del bloque comunista, como Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Alemania del Este, donde habíamos estado compitiendo.

La pregunta que me hacía es ¿Por qué estos países huelen casi a lo mismo? Estas tierras tienen su propio aroma y color. “¡Qué chistoso!”, pensé, ¿Cómo puede oler un país? Alemania del Este, huele como a sótano abandonado y flores olvidadas en un panteón. Y es que el problema no es que el Muro de Berlín sea tan alto, sino las torretas con militares y sus armas largas, listos para disparar a quien se acerque. Yo no sé, pero para mí éstos países huelen como a miedo y olvido, pero ¿acaso eso tiene aroma? ¡Qué cosas pienso, Dios mío! Pero claro que hay colores marchitos, desde el cielo se da uno cuenta cuál país es comunista y el que no lo es, yo me di cuenta cuando cruzamos por avión las Alemanias: hay multicolores en la Alemania Federal, colores y más colores. En cambio, la Alemania del Este tiene un solo color: cemento militar. Se ve triste. En eso iba pensando cuando escuché la voz del capitán hablando en ruso y luego en inglés. Unos minutos después, el avión empezó a descender.

Al llegar al aeropuerto de Moscú el avión aterrizó sin problemas. Cuando dio la vuelta y se paró cerca de los hangares, un grupo de militares nos rodeó y nos condujeron a un camión largo, unos se colocaron en las puertas, otros entre los pasajeros. En la parte exterior del aeropuerto colgaba La Hoz y el Martillo en color rojo. Al entrar a la sala de migración, otros militares nos formaron en varias filas y ordenaron declarar y escribir en libretas cada moneda, joyas, ropa de vestir, libros o revistas que trajéramos. Después, a cada uno nos fueron pasando a una cabina de inspección, había en el techo un espejo y otro en la pared de atrás; el militar podía verte por todos lados, se te quedaba mirando fijamente, sin parpadear; volvía a ver el pasaporte y te volvía a fijar la vista.

Al profesor Jerzy lo interrogaron aparte por más de cuatro horas, le preguntaron por qué traía tantos dólares, marcos alemanes, francos, coronas noruegas, suecas y pesos mexicanos. Les mostró el documento oficial donde el gobierno soviético nos invitaba a participar en los Campeonatos Nacionales de 20 y 50 kilómetros de marcha. Les explicó que él era el entrenador en jefe del equipo mexicano y que ahí estaban los campeones del mundo y el campeón olímpico de Montreal ‘76, lo que al oficial militar le molestó mucho y más que se lo dijera un polaco y en polaco.

“Ahora está en territorio ruso, los polacos aquí hablan ruso, no lo olvide. Usted lo aprendió muy bien” le reclamó el militar, alzando la voz como para que se oyera, no solo en toda la sala, sino en todo el aeropuerto (en el momento no entendíamos nada, pero al día siguiente el profesor nos detalló el suceso). Ordenaron que metiéramos en bolsas tipo militar cosas como revistas, perfumes y jeans nuevos. Nos recogieron hasta una Virgen de Guadalupe que llevábamos, “cuando salgan del territorio, se las regresamos” dijeron.

Pero el profesor Jerzy traía tres imágenes en miniatura: la Virgen de Chestojova, San Charbel y la Virgencita de Guadalupe que no detectó el militar. Por último, le ordenaron que debía cambiar los dólares por rublos ahí mismo, pues si lo hacía en la calle, en el mercado negro, iría a la cárcel. Él obedeció de inmediato.

Al salir del aeropuerto, se acercó un hombre quien dijo llamarse Dorovski, “yo soy el traductor, Profesor, voy a trabajar éstos quince días con ustedes”.

Hablaba un español rasposo. “Allá está el autocar” señaló al frente, tomó una maleta y la sopesó como descubriendo qué contenía. Otro hombre fornido como un oso, pero de pie, aguardaba bajo una farola rústica, usaba una chamarra color caqui y un gorro típico ruso; un bigote mal recortado, como de foca. Al exhalar le salía vaho, eran los primeros días de abril, él también hablaba español, pero con acento cubano. En cuanto subimos las maletas, se colocó al volante y aceleró al centro de Moscú. Entró a una avenida asfaltada, después por varias calles angostas y empedradas, a los lados unas unidades habitacionales amarillentas y pálidas. La noche cayó sin que lo advirtiéramos. Tras varias vueltas llegamos al centro, rodeamos la Plaza Roja y cruzamos un puente sobre el Río Volga y desembocamos al hotel más grande del mundo: el Hotel Rocía, con más de cinco mil habitaciones, según el traductor Dorovski.

Para entrar nos formaron de nuevo en una sola fila, con pasaporte en mano, pasamos de uno en uno; cuando terminó el registro, nos dijeron como debíamos comportarnos dentro del hotel: no hacer ruido, no gritar, no correr; cuando salgan, deben llevar su pasaporte en mano. Las comidas las haremos en grupo y en éstos y éstos horarios. Al principio nos dio risa. Al día siguiente, a la hora del desayuno, bajamos por un elevador, caminamos por unos pasillos estrechos, bajamos por unas escaleras de hierro reforzado y de madera desgastada, llegamos a un sótano y dimos vuelta a la derecha como rodeando el edificio, para tomar otro pasillo largo y entramos al comedor. Dos mujeres y tres hombres, meseros, esperaban. La mesa era rectangular y de fierro, nos sirvieron té negro en vasos delgados de cristal, pensé que podían explotar de lo caliente del agua. En seguida en platos grandes pusieron trozos de mantequilla, carnes frías, pan negro, mermelada, unos jitomates, cebollas y una especie de remolacha. Cada movimiento de platos y cucharas, parecía retumbar en todo el salón. Entre ellos solo señalaban las cosas y alguien ejecutaba la acción (yo sentía que nos observaban entre las gruesas paredes de concreto frío).

Todos los días nos quedábamos con hambre. Habían dicho algunos turistas que en los almacenes frente a la Plaza Roja podíamos conseguir de todo. Así que salimos para allá, burlando al traductor Dorovski. Descendimos por unas escaleras traseras, abrimos una puerta, al parecer, de una bodega de carga. Al salir, nos conectó a las escaleras que desembocan al Río Volga, cruzamos el puente y subimos a la Plaza Roja. Vi que había una fila enorme de gente formada que daba vuelta hasta atrás del Kremlin. Nosotros seguimos derecho hasta los almacenes. Recorrimos cuatro pisos y en todos había lo mismo: artesanías y más artesanías, cucharas de todos tamaños. Uno de los compañeros, que hablaba inglés, le preguntó a un turista que dónde podíamos comprar comida “en las tiendas para turistas: las Beriozkas, ahí puede ser. Sólo te aceptan dólares”, dijo.

Al entrar a la tienda nos pidieron los pasaportes. Había ropa francesa, rusa, holandesa, alemana; relojes suizos, diamantes de Holanda y artesanías rusas. Pero para comer, solo había caviar, refrescos, galletas y chocolates. Solamente compramos chocolates, refrescos y galletas. Salimos de ahí, cada uno cargaba su bolsa, destapamos unos refrescos y empezamos a beber. Al pasar por la Plaza Roja, volví a ver la fila de gente formada y me pregunté para qué sería. El que hablaba inglés le preguntó a una persona y dijo que era para ver la Tumba de Lenin. “Él está momificado allá en aquél lugar”. “¿Quieren que nos formemos para verlo?”, preguntó nuestro compañero. Para mí, el solo hecho de imaginar un animal disecado, me daba miedo, ahora ver a una persona, me puso los pelos de punta, así que les dije que yo no quería formarme.

--¿Saben que nos están siguiendo?

No nos percatamos que unos jóvenes nos aguardaban. Caminamos aprisa pero cada vez nos iban recortando la distancia. Cruzamos el puente y al pasar cerca del Kino (un cine que proyectaba solo películas del bloque comunistas en blanco y negro), nos dieron alcance. Nos rodearon. Señalaban arriba y abajo mientras hablaban unas palabras en ruso e inglés. No sabíamos lo que querían hasta que uno de nuestros compañeros, que entendía algo, nos dijo: “dicen que en cuánto les vendemos los pantalones y las chamarras”.

--Los pantalones? --casi lo dijimos en coro.

--Sí, los pantalones y chamarras…

Los jóvenes sacaron de una bolsa unos ositos Misha, era el símbolo de los Juegos de Moscú 80. Decían unas palabras y volteaban para todos lados. También ofrecieron pagar con las monedas conmemorativas de esos Juegos. Acordamos encontrarnos en el Estadio Lenin al día siguiente, ya que los entrenamientos estaban programados por la mañana y sería más fácil llevar la ropa deportiva y los pantalones que ellos querían. Nos preguntaron si podíamos regalarles las latas de aluminio de refrescos, las querían guardar como colección. Les regalamos unos refrescos llenos, las empezaron a beber rápido y ya vacías las ocultaron.

El más joven preguntó: ¿Han probado las naranjas?

--Sí, sí las hemos comido.

--¿Pero las naranjas de América? Las de Florida.

--En México hay mucha naranja.

--¿Pero han comido las de Florida?

--Creo que sí.

- ¿A qué saben?

Todos nos volteamos a ver. El mayor de ellos dijo unas palabras. En seguida se dieron la vuelta y caminaron aprisa por la orilla del Rio Volga.

Al llegar al hotel, pusimos las cosas en la cama. La camarera entró para hacer el aseo, volteaba y volteaba para observar las galletas y chocolates que habíamos traído. Un poco después entró el profesor Jerzy para decirnos que nos tocaba sesión de entrenamiento. La recamarera se sintió con más confianza al ver al profesor, pues sabía que él era polaco y por lo tanto hablaba muy bien el ruso. Como todo un caballero, el profesor vio a la señora de nombre Lena y le regaló unas galletas y chocolates. Ella los guardó de inmediato y dijo “no me las voy a comer, se las voy a llevar a mis hijos, ellos nunca han probado algo como esto”. Todos nos quedamos impávidos con la traducción del Profesor, la señora Lena le pidió al profesor si le podíamos conseguir para su hija un paquete de toallas femeninas y maquillaje en la tienda para turistas. Que ella podía pagarnos con un osito Misha y monedas conmemorativas de los Juegos.

Al día siguiente desayunamos lo mismo. Solo esperamos un poco y salimos al Estadio Lenin, siempre acompañados de Dorovski. En la entrada principal del Estadio colgaban los símbolos de la Hoz y el Martillo; adentro, gente lavando las escaleras y pintando. En el centro del campo empastado, un oso enorme: el Misha inflado. Cuando terminamos el entrenamiento, entraron los jóvenes, se acercaron para intercambiar la ropa. Les dimos los pantalones de mezclilla, chamarras y ropa deportiva. Ellos estaban felices. No nos percatamos que el traductor Dorovski apareció de la nada, les habló fuerte e hizo una señal y en seguida llegaron tres autos negros y un camión tipo militar. Subieron a los jóvenes y todo quedó en silencio. Salimos rápido del Estadio Lenin.

Tomamos la avenida del otro lado del Río Volga para regresar al hotel. De nueva cuenta reinaba el silencio. Dorovski hacía como que no pasaba nada. Al pasar cerca de la Plaza Roja, volví a ver la fila ante la Tumba de Lenin. Al llegar al cuarto del hotel, el profesor nos dijo que Dorovski era militar y que pertenecía a la KGB, “no vuelvan hablar tonterías frente a él”, hasta ese momento me di cuenta que hacia más de una semana que ya no reíamos, mis compañeros y yo ya no éramos los mismos de antes.

Nos avisaron que la salida a la provincia para asistir al Campeonato Nacional Soviético la haríamos por la noche y en tren. Al llegar a la estación no se escuchaban los silbidos de los trenes como se oyen en otras ciudades, solo se escuchaban los rechinidos de los rieles en seco. Los militares rondaban los andenes. Entramos a un vagón. Dorovski habló con otros militares que estaban dentro. Nos sentaron juntos en asientos de fierro, las ventanas no se podían abrir, era como si estuvieran de adorno solamente. Tal vez eran cerca de las diez de la noche cuando el tren salió. Nunca supimos si entramos al bosque, pues la visibilidad de la ventana no era clara, la luz dentro era tenue. Solo se escuchaban las botas que golpeaban el piso cuando los militares hacían el rondín. “Aquí no hay sueño, se fue a otro vagón”, dijo un compañero.

El tren hizo la entrada al pueblo. Era sábado, pero parecía como un día inexistente. Al día siguiente sería la competencia.

Nos despertamos a las cuatro y media de la mañana para desayunar; había lo mismo de siempre, pero solo comimos pan y mermelada con té negro, pues la competencia arrancaría a las siete de la mañana.

En la zona de salida nos esperaban más de dos mil marchistas soviéticos. El comité organizador, en vez de poner vallas metálicas en el circuito de dos kilómetros, mandó colocar una línea de militares. Estaban intercalados uno y uno: uno veía al centro y el otro veía hacia fuera. Es decir, un arma apuntaba al competidor y otra al espectador. Además, habían colocado unas tribunas kilométricas de fierro y tablones de madera para sentar a decenas de soldados. En el centro había una carpa, donde estaban los oficiales. Ahí pendía, en letras rojas, un estandarte con la Hoz y el Martillo.

El disparo de salida de la prueba de 20 kilómetros no lo hizo el juez de salida, sino un militar, y disparó un cañón de verdad. ¡El arranque fue explosivo! Los marchistas soviéticos salieron entonando un himno al unísono. El plan era derrotar, a como diera lugar, al mexicano campeón del mundo y campeón olímpico. Él tenía 5 años sin perder una competencia. Durante 15 kilómetros hicieron una especie de relevos para “tronarlo”, pero lo único que lograron fue que aumentara tanto la velocidad que rompió la marca del mundo. El resultado sería un golpe duro al sistema soviético del deporte. Los primeros lugares los ocupó el equipo mexicano, tanto en los 20 como en los 50 kilómetros. La derrota había sido una ofensa a los mandos militares. Algunos competidores locales, del esfuerzo, terminaron en hospitales. Los que eran militares, fueron arrestados. El enojo fue tanto que esa misma noche nos regresaron a Moscú, de nuevo, en tren. Y así fue.

Llegamos a la pequeña estación del pueblo, el tren parecía ser el mismo que nos había llevado. Dorovski estaba serio y ahora se hacía acompañar con dos elementos más. Volvimos a sentarnos juntos. Nos fuimos hundiendo en la noche, las horas iban pasando. Empezamos a sentir sed, el agua se había acabado. Dorovski les habló a sus asistentes y enseguida aparecieron con las bolsas de plástico con carnes frías, jitomates y cebollas, pero el bote de aluminio donde traían el agua estaba vacío. Tratamos de dormir, pero la deshidratación y el esfuerzo de la competencia, nos trajo como insomnio. Nos dieron calambres, teníamos que pararnos para estirar las piernas. Ya en la madrugada traté de dormir y cerré los ojos. Así permanecí por no sé cuánto tiempo. Sentí el cuerpo hirviendo en fiebre...y me vi a un lado del Rio Volga. El tren iba en sentido contrario al del agua, a gran velocidad. Yo me dije, “sería capaz de beber de esa agua, aunque sea un poquito”, pero el agua del río estaba turbia. Sentí algo sobre mi cabeza, me espanté y abrí los ojos. Vi la mano de uno de mis compañeros que me decía “ya despierta, despierta”. Me contaron lo mucho que se divirtieron al verme con pesadillas.

“Tengo mucha sed y hambre”, les dije, y uno de ellos respondió “ah, qué Novato este. Así queda uno después de terminar los 50 kilómetros, medio loco. Ya te acostumbrarás, ya lo verás”. Todos rieron, “no te preocupes” dijo otro compañero, “hoy nos vamos a Holanda, ahí si te vas a atragantar” y volvieron a reír todos.

El profesor nos calló, Dorovski estaba parado en el estribo del tren. Era un lunes y tal vez serían como las siete de mañana.

Al fin nos iremos, pensé. Así fue. Nos esperaba la furgoneta que nos llevaría al aeropuerto, pero haríamos una escala en el hotel Rocia para recoger el equipaje. Cuando íbamos sobre el bulevar de cuatro carriles a un lado del Río Volga quise ver la fila de gente que siempre estaba formada, no había nada. Le pregunté a Dorovski y nos dijo que los lunes, los miércoles y jueves, el Mausoleo estaba cerrado.

En el aeropuerto nos regresaron lo que nos habían quitado. Salimos rumbo a México, vía Amsterdam.

+++++

Trece años después regresé a Moscú. Tres meses antes habían derribado el Muro de Berlín. Fui acompañando a un grupo de jóvenes marchistas.

Nos hospedaron en las orillas de Moscú, en un hotel remodelado. Ahora nos habían puesto un traductor más joven que hablaba un español con acento madrileño. A la hora de la cena sugirió ir a un lugar especial.

--¿Tenéis dólares? --preguntó.

--Sí.

--Anda, pues vamos de cena.

Caminamos unas cuadras y entramos a un edificio con poca luz. Pasamos unas puertas secretas, pues debía dar unas contraseñas, y por fin se abrió una puerta, adentro había un gran alboroto. En cuanto nos sentamos apareció una rusa, sobre la mesa puso un menú lleno de fotos a colores: langosta, hueva de esturión, cervezas alemanas y holandesas. Ella giraba su cuerpo de un lado a otro, con sus labios bien pintados, uñas largas y rojas, cejas depiladas, pestañas rizadas. El traductor nos presentó diciendo que éramos mexicanos muy deportistas. Ella dijo:

--¿Dolarus?

--Da --asentó con la cabeza el traductor.

--¿American Dolarus?

--Da. Americanski dolarus.

--Very good --dijo.

Ella se acercó a mí, tomó mi mano suavemente, me puse de pie, se quedó fijamente viendo mi rostro, fue bajando la vista hacia mi mentón y pectorales. El traductor le sonrió y ella también, al tiempo que terminó su recorrido visual. Levantó su brazo izquierdo y lo doblo dejando el codo apoyado por su cintura, mientras la muñeca doblada apuntaba hacia abajo. Después se llevó la mano a su boca y con el dedo índice tocó sus labios, sopló un beso y dijo: I am Moshinska Nazareva.

El Traductor pasó de la sonrisa a las carcajadas, pegaba en la mesa con sus manos como un niño, con su acento español, dijo: “Sí parece mujer este chico. Es bastante majo ¿A poco en México no tenéis de estos Tíos?”

Moshinska Nazareva, dio la vuelta y se perdió entre los comensales y el humo de cigarro.

Fue un viernes al mediodía cuando salimos rumbo al aeropuerto. Al pasar sobre la avenida del Río Volga, volví a ver aquella fila de antes, solo que ahora no estaban formados uno tras otro, había más de diez hileras de personas. Más y más se formaban desde el Río Volga. El gentío subía y pasaba cerca del adoquinado de la Plaza Roja y daba vuelta por los almacenes que están frente al Kremlin.

Yo pregunté: ¿Ahora hay más gente formada para ver la Tumba de Lenin?

--No, no es para eso. Es para comer... hoy Inauguran el primer restaurante...

En ese instante estábamos cruzando a un lado de la Iglesia de San Basilio que nos impedía seguir con detalle la fila de gente. La furgoneta seguía a velocidad media. Cruzamos debajo de un puente y más adelante entramos a un túnel. Al salir, frente a nosotros quedó a la vista el “espectacular” con el anuncio del restaurante: arriba, en la estructura metálica se leía el nombre, con la primera letra “M” más alta que las otras. Abajo, dentro del ovalo del cartel, el logo con la imagen, con su cara, con su sonrisa, ahí él, completo, como viendo la cúpula del Kremlin: El payaso Ronald, cerca del Río Volga.

FIN

Martín Bermúdez

A mis compañeros:

A un lado del Río Volga, en los Juegos de Moscú ‘80, fue descalificado el campeón olímpico Daniel Bautista, cuando ganaba la medalla de oro. Estaba por entrar al Estadio Lenin y al pasar bajo el túnel desapareció de las imágenes de la televisión oficial. Al día siguiente salió de Moscú. En el aeropuerto de México fue un desconocido entre los desconocidos. De ahí mismo se fue al lugar del que salió 10 años antes: Monterrey. Nunca más volvería a competir.

También el subcampeón del mundo, Domingo Colín, fue descalificado en el kilómetro 12, cuando luchaba hombro a hombro por la medalla de plata.

En entrenador de origen polaco vivió cerca de 50 años en México. Con su método evolucionó la técnica de la marcha olímpica. En el año 2000 acompañó a Lech Walesa a una misa en la Basílica de Guadalupe. Recibió y convivió con el Papa Juan Pablo II, durante sus visitas a México. Jerzy Hausleber murió lleno de promesas incumplidas del Gobierno de la República.