Regreso al Gran Poder

Una costumbre favorita de la historia de México ha sido tener en su cúspide a un dirigente monumental, con grandes poderes. Un Gran poder.

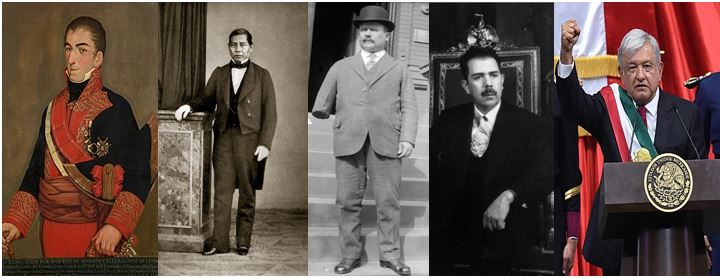

Azteca, novohispana, decimonónica o revolucionaria, la organización política de México siempre construyó en su cúpula la similar versión de un hombre fuerte, encarnación institucional o espuria del poder absoluto, dispensador de bienes y males: padre, árbitro, verdugo.

Es el caso de los tlatoanis aztecas, tanto como de los virreyes novohispanos, de los caudillos providenciales del siglo XIX y de los presidentes posrevolucionarios del XX.

Por la vía democrática, el 2 de junio México regresó a esta costumbre autoritaria patriarcal, aunque haya sido electa una mujer.

La mayoría escogió inequívocamente un gobierno fuerte, con poderes grandes, sin contrapesos, una Presidencia tan indesafiable como ella quiera ser, tan autoritaria o tan magnánima como se lo proponga. La elección puso a la sociedad en manos del gobierno.

Hizo algo más: puso tras la presidenta ganadora la sombra de un mentor caudillista con poder transexenal.

La costumbre mexicana del Gran Poder es vieja. Para efectos de su ejercicio no importa gran cosa si mandará el mentor o mandará la presidenta ganadora. Los mexicanos estarán mal armados frente a sus decisiones bajo cualquiera de las variantes.

La historia de la costumbre del Gran Poder nos enseña, sin embargo, que los poderes duales conducen tarde o temprano a la discordia y el poder unipersonal ejercido a trasmano, también.

Si alguna virtud tuvo el Gran Poder de los presidentes de México en el siglo XX fue que tenía fecha fija de terminación.

La de López Obrador no la tiene todavía.

La historia de la costumbre del Gran Poder nos enseña también que no se ha tratado nunca de un poder absoluto, a la Stalin, o a la Fidel Castro.

El poderoso mexicano no ha dejado nunca de tener rivales que reducen en la práctica lo que en teoría no podría siquiera regateársele.

Y esto también hay que anotarlo respecto de la costumbre de que hablamos…

A partir de mañana algunos apuntes históricos sobre el Gran Poder mexicano, empezando con los virreyes novohispanos.

Virreyes: de ayer y hoy

Desde muy temprano el poder fue en México un fruto negociado, resultante de la mezcla de los intereses en juego, más que de un poder tiránico absoluto.

“En teoría omnipotente —recuerdan Barbara y Stanley Stein— la autoridad del virrey era en la práctica algo distinta”. El virrey era el representante de la Corona en un medio donde los deseos de la metrópoli chocaban a menudo con la voluntad americana de conquistadores, encomenderos, curas, comerciantes y naciones indígenas.

Los intereses de ultramar tenían sus propias reglas de juego. “Obedézcase pero no se cumpla”, decían ante las leyes que venían de la metrópoli.

Tenían buenos argumentos prácticos.

De un lado, la fuerte autonomía alcanzada por la Iglesia, en particular por las órdenes misioneras, singularmente reacias a las autoridades terrenales. De otro lado, la trama de los intereses particulares novohispanos —encomenderos y hacendados, mineros, comerciantes, soldados, naciones indígenas.

La Corona procuraba, por su parte, no arraigar en sus dominios de ultramar intereses o personas que pudieran consolidar poderes después incontrolables para ella.

Se reservaba la facultad de vigilar a sus virreyes con demostrado rigor mediante dos procedimientos: el juicio de residencia, que evaluaba al término de su gobierno a los virreyes, y la visita, una suerte de auditoría general de la situación del reino que levantaba un enviado directo de España.

En servicio de la misma precaución, los virreyes no solían hacer gobierno de muchos años y eran débiles al irse. También lo eran al llegar, ya que su desconocimiento del medio los obligaba a confiar en el secretariado del Virreinato respecto a las fuentes de información y consejo.

Al igual que los reyes de España, los virreyes corrían siempre el peligro de volverse instrumentos más que amos de sus consejeros.

La Corona se reservaba, por último, el nombramiento de las diversas autoridades sobre las que formalmente mandaban los virreyes pero que, en la práctica, sólo reconocían el mando directo de España.

Todos esos factores fueron el origen de un tipo peculiar de político cuyos rasgos de habilidad, pragmatismo y vocación de mando no dejan de tener parecido con los caudillos del siglo XIX y con presidentes mexicanos del siglo XX y XXI.

De hecho, históricamente, fueron su fábrica.

El Gran Poder. En ausencia de rey

El proyecto liberal y republicano de México en el siglo XIX quiso abrir la nación a la modernidad, con nuevas leyes constitutivas, nuevas libertades civiles y nuevas reglas de propiedad.

Pero el pasado cambió poco y el parto liberal no fue el de la república que sus leyes anunciaban, sino una era de caudillismo loco, encarnada en Antonio López de Santa Anna y luego una dictadura que lleva el nombre de Porfirio Díaz.

No hay fenómeno político de más larga duración en nuestra historia que el intento de suplir con instituciones republicanas el vacío dejado por el fin del imperio español y la ausencia del rey como fuente de autoridad.

A la exploración de esta ausencia dedicó Edmundo O’Gorman una genial reflexión histórica: La supervivencia política novohispana.

O’Gorman mostró ahí que el triunfo de la república contra el monarquismo durante el siglo XIX no fue la fácil victoria de fuertes convicciones nativas sobre una pasión foránea y caprichosa.

Por el contrario: durante trescientos años de vida colonial, la única legitimidad política que conoció el reino de la Nueva España, matriz de la nación mexicana, fue la legitimidad monárquica.

Lo exótico en el México independiente del siglo XIX no era el monarquismo, sino la república.

La república triunfó porque encarnaba el espíritu de los tiempos, traídos al mundo por la Revolución francesa, y al orbe hispánico por los ejércitos napoleónicos, que ocuparon España en 1808.

Al ver interrumpido su vínculo con la corona, los reinos españoles de ultramar se declararon independientes y buscaron sustitutos a la ausencia del rey.

México encontró sustitutos a la ausencia del rey en remedos monárquicos como Agustín de Iturbide (1822), el caudillo Santa Anna, y el imperio de Maximiliano.

Con el triunfo de los ejércitos de la república sobre Maximiliano, en 1867, la tentación monárquica fue borrada de las leyes, pero siguió viva en las costumbres.

Bajo las togas republicanas de los siglos XIX y XX crecieron figuras semimonárquicas como Porfirio Díaz, que gobernó treinta años, y como los presidentes del PRI del siglo XX.

Tanto don Porfirio como los señores presidentes son formas, diría O’ Gorman, del ambiguo “monarquismo republicano” o del enloquecedor “republicanismo monárquico”, característico de nuestra historia.

A esto volvimos en cierta forma el 2 de junio. A la pulsión histórica del Gran Poder, una cierta nostalgia de rey.

Del Gran Poder: Porfirio Díaz y Álvaro Obregón

|