Ciencia y tecnología /Universidades /Naturaleza y sociedad | Investigación | 18.NOV.2022

¿Quién tiró pintura verde en el lago? / Revista Elementos

Las algas y las plantas generan su energía gracias a la fotosíntesis; sin embargo, no son iguales. Una de las diferencias más notables es el tejido que constituye a cada una.

Por: Ana Laura Aguilar Revilla, Esther Aurora Ruiz Huerta, Juan Miguel Gómez Bernal

Hace algunos años, en una visita y recolecta en un lago importante de la Ciudad de México, una persona hizo un comentario haciendo alusión a que el lago había sido vandalizado pues creía que alguien había vertido pintura verde al cuerpo de agua.

Ahí aprendí que el florecimiento de ciertos organismos, llamados algas, habían teñido el agua de dicho lago de color verde.

Tiempo después, en una segunda colecta, los curiosos se acercaban al lugar a preguntarnos qué era lo que hacíamos en el lago que era el objeto de estudio. Buscábamos explicarles el cómo y el por qué se realizaban ciertas técnicas para colectar microalgas. Sin embargo, notamos que no había mucho interés sobre los organismos sino por el método de colecta, al ser posiblemente algo nuevo que jamás habían presenciado.

Situaciones como las anteriores nos generaron una pregunta: ¿por qué en algunos lugares donde hay gran cantidad de agua, esta tiene un color verde?

El objetivo de este trabajo es explicar a las personas ajenas al ámbito científico que esa lama en el agua estancada, que los tonos verdes en sus bañeras, que ese color verdoso en sus cisternas o en los lagos, son producto de las maravillosas algas.

¿QUÉ SON LAS ALGAS?

Las algas son organismos autótrofos, es decir, que producen su propia energía a través de elementos inorgánicos obtenidos de alguna fuente de energía (Curtis et al., 2011), y que al igual que las plantas realizan fotosíntesis para poder obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir.

Las hay de muchas morfologías (esféricas, medias lunas, triangulares), colores (verde, verde-azules, rojas, amarillas o doradas, cafés) y también de diferentes tamaños (desde 1 micra que equivale a 0.001 milímetros, hasta 30 metros). Las algas se pueden encontrar en ambientes con nieve, desiertos, lagos, océanos, ríos, charcos, rocas, suelos, árboles, pastos, hierbas o, en general, en cualquier sitio con humedad (Belcher y Swale, 1978).

En la biología, la rama que se dedica al estudio específico de estos organismos es la ficología, y los especialistas en algas son llamados ficólogos.

LAS ALGAS Y LAS PLANTAS ¿SON LO MISMO?

Las algas y las plantas generan su energía gracias a la fotosíntesis; sin embargo, no son iguales. Una de las diferencias más notables es el tejido que constituye a cada una.

Mientras que las plantas tienen sistemas muy bien delimitados que conducen agua y nutrientes (llamados xilema y floema, respectivamente), tienen raíces, tallos y hojas bien definidas (Martínez y Ginez, 2014).

Las algas tienen estructuras vegetativas simples, sin estructura vascular de conducción definida u órganos reproductores constituidos (Sheath et al., 2015).

Diversidad en el mundo de las algas

Debemos aclarar que es muy complicado poder agrupar un mundo tan diverso de organismos, debido a que lo que todas pueden tener en común es que entre ellas son diferentes.

Podemos iniciar clasificándoles por el tipo de célula que presenten, es decir procarionte y eucarionte (células sin núcleo y con núcleo, respectivamente. Otra característica a tomar en cuenta es su tamaño: nos referimos a las microalgas, que son todas aquellas que solo pueden ser observadas mediante un microscopio, (grupo en el que nos enfocaremos en este escrito) y las macroalgas, que son aquellas visibles a simple vista; estas últimas son mayormente reconocidas por la población en general.

Un factor más a tomar en cuenta para la clasificación de un grupo tan heterogéneo tiene que ver con los pigmentos que contienen; es decir, que dependiendo del color que presentan, entran en alguna de las siguientes divisiones: Cianophyta o algas verde-azules, Chlorophyta o algas verdes, Ochrophyta o algas cafés y Rodophyta o algas rojas. (López et al., 2020).

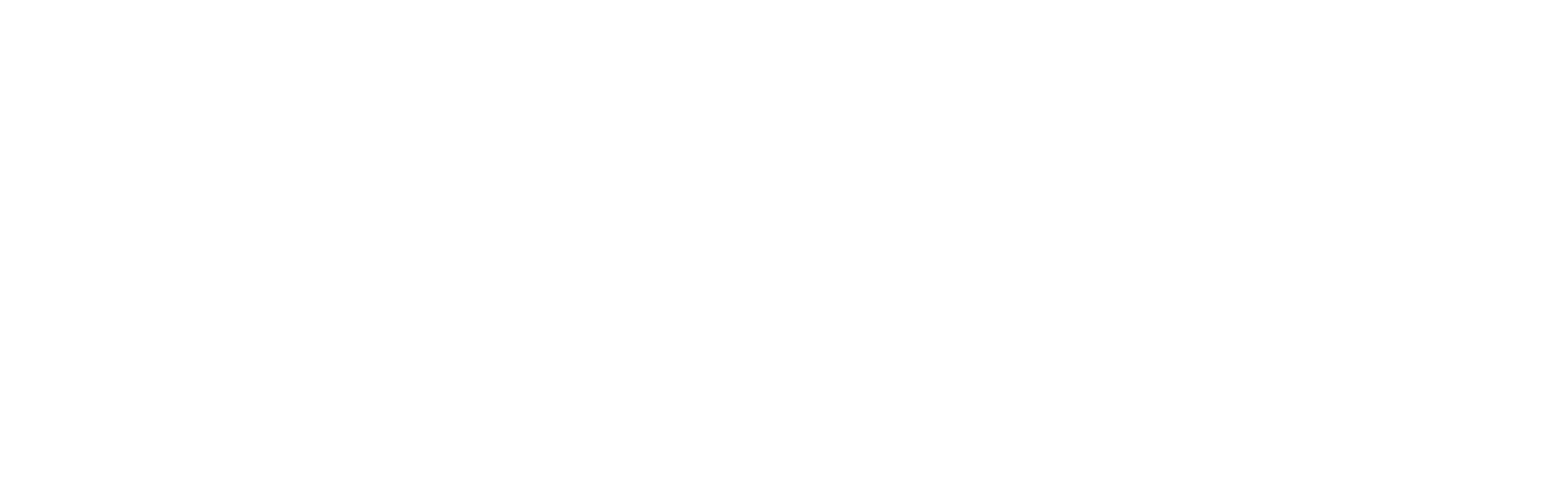

Para microalgas, también hay otras agrupaciones, pues existen los Dinophyta o dinoflagelados, Cryptophyta o algas doradas y las Euglenophyta, que en su mayoría son algas unicelulares, es decir de una sola célula (Tabla 1)

¿DÓNDE VIVEN LAS ALGAS?

Estrictamente, las algas continentales son aquellas que viven, crecen y se reproducen en cuerpos de agua dentro del continente. Para estos particulares organismos, el ambiente en el que habiten debe contar con una excelente radiación luminosa (Gómez, 2007), y es requisito que la luz directa del Sol penetre el lugar en donde está establecida el alga, ya sea a través de la capa de agua o por incidencia en la roca, madera o material en el que las algas se hayan asentado; por ejemplo, en el caso de las algas subaéreas que crecen en diferentes sustratos pero no están estrictamente sumergidas en agua, conviene la radiación luminosa más bien intermitente (Ibarra y Novelo, 2018).

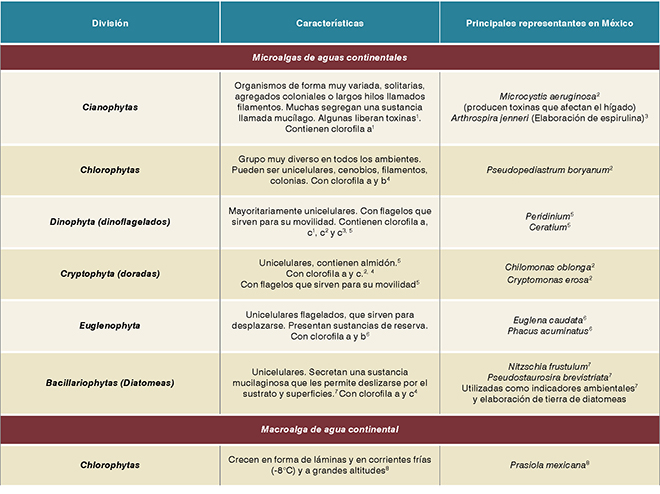

Otros factores a tomar en cuenta son la temperatura, la disponibilidad de oxígeno y sobre todo el aprovechamiento de nutrientes para que cada grupo pueda establecerse en un hábitat (Figura 1) (Gómez, 2007).

¿CÓMO SE DIFERENCIAN LAS ALGAS CONTINENTALES DE LAS MARINAS?

Las algas que son más comúnmente conocidas son las macroalgas marinas que se encuentran en las costas y en las playas. La atención se centra en ellas debido a problemas relacionados con las altas cantidades de biomasa que representa; tal es el caso del sargazo en los mares, que afecta de manera visual, económica y ecológica al sector turístico del país.

No hay que dejar de lado a las algas continentales que, aunque no son muy conocidas, su presencia o sobrepoblación también pueden afectar sectores más allá de los ambientales en los lugares que habitan.

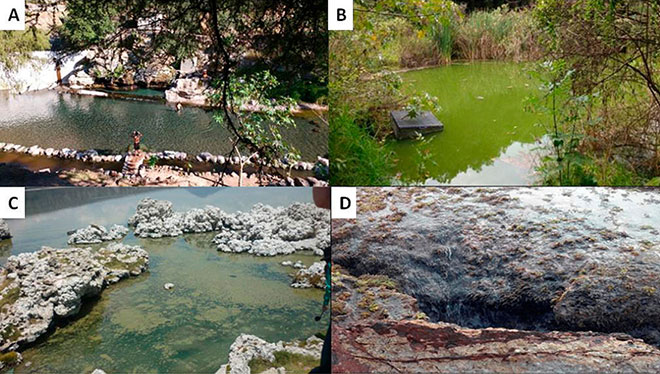

Figura 2. A) Microalga continental del género Pseudopediastrum vista al microscopio (foto propia); B) Pseudopediastrum; C). Macroalga marina del género Padina (foto proporcionada por Meztli García Vázquez).

Son tan diminutas que no son visibles al ojo humano, no obstante, cumplen ciclos ecológicos importantes en la misma medida que lo hacen las macroalgas marinas; la diferencia entre ambos grupos, más allá de su morfología, radica en las diferentes condiciones ambientales que necesitan para sobrevivir, que van desde la salinidad, el pH, los contaminantes o los organismos con los que comparten el ecosistema (Figura 2).

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS ALGAS EN LOS ECOSISTEMAS?

Cuando hablamos de ecosistemas, nos referimos a una unidad organizada en espacio, tiempo y forma donde interactúan los seres vivos (plantas, animales, protozoarios, por mencionar algunos) y los seres no vivos (tierra, rocas, montañas, etcétera) (Curtis et al., 2011).

Imaginemos pequeños eslabones que representan tanto organismos vivos como no vivos, cada uno está conectado entre sí y, al unirse, forman una gran cadena que representa las interacciones en un ecosistema.

La base de estos ecosistemas se centra en la energía y la materia que va fluyendo entre los eslabones, por lo que, si un eslabón se rompe, la cadena deja de funcionar. Las algas representan el primer eslabón necesario para el flujo de energía, ya que son las portadoras de oxígeno al ambiente acuático y también ingresan las primeras moléculas orgánicas al medio y, por lo tanto, son la base para que los demás seres vivos obtengan los alimentos en el ecosistema (Gómez, 2007; Novelo y Tavera, 2011).

¿CÓMO SE RECOLECTAN LAS MICROALGAS?

Cuando se realizan investigaciones cuyo objeto de estudio son microalgas, se deben esclarecer los objetivos a perseguir y elegir el área a estudiar, ya sea porque el sitio presenta contaminación, porque sea algún lugar con descargas de nutrientes, con descargas de residuos urbanos, agrícolas o mineros, entre muchos otras causas.

Los ficólogos deben tener en cuenta muchos factores para poder realizar estas exploraciones, incluyendo el tiempo en que se tomarán las muestras (si es temporada de lluvia o seca), la temperatura del día, si hay algún método de remoción o revolvimiento de agua activo en el lugar, la hora en la cual se acudirá, si se puede acceder fácilmente o es necesario algún vehículo, lancha o equipo especial para llegar al lugar del muestreo, etcétera (Moreno, 2004).

Usualmente se usan redes especiales cuyas aberturas de malla son diminutas, casi imperceptibles al ojo humano, frascos o cajas especiales para el transporte de las algas, espátulas para levantar costras si es el caso, etcétera.

Una vez en el laboratorio, se observan las algas y se siguen diferentes métodos de preservación de estas muestras, lo que nos ayudará después a seguir usando el material colectado. Por ejemplo, si se busca mantener algunas muestras vivas, estas deben seguir un método de conservación en un ambiente frío y con luz fluorescente, o de oscuridad total; esto para que no haya bacterias o para producir una disminución de oxígeno y, de esa manera, mueran (Moreno, 2004).

Sin embargo, aquí no termina el trabajo, pues si se busca saber exactamente quiénes son esos organismos con nombre y apellido, se debe acudir a la taxonomía, que es la ciencia que se encarga de clasificar a los grupos de organismos que existen (Rico y Magaña, 2007).

Esto con ayuda de claves taxonómicas. Pero la labor de nombrar a estos organismos es complicada debido a que las claves, que son una guía con pasos jerarquizados para poder asignarle el nombre a la especie que estamos observando, fueron elaboradas en otros países cuyas condiciones climáticas, ambientales y de desarrollo son totalmente diferentes a las que encontramos en la región geográfica de México. Aunado a lo anterior, nuestro país pertenece a la lista de países megadiversos debido a los endemismos que presenta y que serán condicionantes que van a influir en el tipo de especies de algas continentales que encontramos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCERLAS?

Nuestros asentamientos están relacionados con las aguas continentales debido a que tenemos distintos puntos de agua en las ciudades o cerca de ellas.

Con el paso de los años el interés por estos organismos ha ido en aumento, ya que se puede ver un incremento tanto en el número de trabajos de diferentes grados académicos, como en la cantidad de especies descritas en el país, por lo que podemos inferir que la comunidad científica ha notado la importancia y lo esencial de estos grupos (Novelo y Tavera, 2011).

Un aspecto a tomar en cuenta, es que las algas son vistas en muchos sitios como una consecuencia negativa, desagradable, e incluso como un infortunio, obviando la importancia, la relevancia y el papel que juegan en el ambiente. Lo cierto es que cuando algunos tipos de algas tienen el medio, los nutrientes y las facilidades para crecer, lo harán causando florecimientos importantes.

Un ejemplo de una microalga de importancia nociva es un grupo de cianofíceas, llamadas Microcystis, que producen una toxina llamada microcistina. Esta toxina causa daño al hígado de mamíferos (Carmichael, 1994) y desde los años cincuenta se tienen registros sobre su relación con alergias en las poblaciones humanas (Ressom et al., 1994).

Las especies de este grupo de algas se han encontrado en lagos urbanos, cuerpos de agua de abastecimiento y recreación como el lago de Chapultepec, en la Ciudad de México, lo que las convierte en un foco rojo para la salud y a su vez en una oportunidad para el aumento del conocimiento sobre estos organismos (Segura, 2012).

Como lo mencionamos, los trabajos sobre la materia han ido en aumento; no obstante, son pocos los grupos que se dedican al estudio de las microalgas continentales en México.

Debido a esto parece que en el mundo de las algas en general quedan aún muchas cosas por descubrir y describir. Convivimos con ellas diariamente pues son omnipresentes, necesarias y morfológicamente son preciosas.

Así que la próxima vez que visites algún lago con un particular color verde o veas algún manchón húmedo con ese color, recuerda que el agua no está sucia, y que son las bellísimas algas las que dan color a ese sitio.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el apoyo otorgado a Ana Laura Aguilar Revilla (2878902) por el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Área de Ciencia y Tecnología (centro de trabajo, 96787). A Meztli García Vázquez por proporcionarnos la foto de Padina, y a Cecilia Cervantes Cano por las observaciones al manuscrito.

REFERENCIAS

Belcher H and Swale E (1978). A beginner´s guide to Freshwater Algae. Institute of Terrestrial Ecology.

Buendía M, Tavera-Sierra R y Novelo-Maldonado E (2015). Florística y ecología de diatomeas bentónicas de la zona lacustre de Xochimilco-Tláhuac, México. Botanical Sciences 93(3):531-558.

Carmichael W (1994). The toxins of Cyanobacteria. Scientific American 270:78- 86.

Curtis H, Barnes NS, Schnek A, Massarini A (2011). Biología. Editorial Panamericana, China.

Fernández A, Alvítez-Izquierdo E y Rodríguez-Rodríguez EF (2019). Taxonomía e importancia de “spirulina” Arthrospira jenneri (Cyanophyceae: Oscillatoriaceae). Arnaldoa 26(3):1091-1104.

Gómez L (2007). Microalgas: Aspectos ecológicos y biotecnológicos. Revista Cubana de Química 19(2):3-20.

González D y Echenique R (1998). Las cianofitas. Museo 12:77-80.

González J (1987). Las algas de México. Ciencias 10:16-25.

Ibarra C y Novelo E (2018). Algas y cianoprocariontes epilíticos de la Zona Arqueológica de Yaxchilán, Chiapas, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 89(3):590-603.

López I, Martínez-González L, Pérez-Domínguez G, Reyes-Guerrero

Y, Núñez-Vázquez M, Cabrera- Rodríguez JA (2020). Las algas y sus usos en la agricultura. Una visión actualizada. Cultivos Tropicales 41(2):10-20.

Martínez M y Gínez L (2014). Embryophyta, sus relaciones y sus sinapomorfías. En Valencia S (Ed), Introducción a las embriofitas (23-35). UNAM, México.

Moreno J (2004). Fitoplancton. En De la Lanza, G (Ed). Guía para la colecta, manejo y las observaciones de campo para bioindicadores de la calidad del agua (10-34). CONAGUA, México.

Novelo E y Tavera R (2011). Un panorama gráfico de las algas de agua dulce en México. Hidrobiológica 21(3):333-341.

Novelo E y Tavera R (2022). bdLACET Base de datos de algas continentales. Recuperado de: https://bdlacet.mx.

Oliva M, Godínez-Ortega J y Zuñiga-Ramos CA. (2014). Biodiversidad del fitoplancton de aguas continentales en México. Revista mexicana de biodiversidad 85:54-61.

Osnaya E (2021). Diversidad del Orden Euglenales en lagos urbanos de la Ciudad de México, México. Tesis de licenciatura. UNAM, México.

Ramírez R (2004). Taxonomía y distribución de Prasiola (Prasiolales, Chlorophyta) en ambientes lóticos de la región central de México. Tesis de licenciatura. UNAM, México.

Ressom R and National Health Medical Research Council (1994) Health effects of toxic cyanobacteria (blue-green algae), National Health and Medical Research.

Rico L y Magaña P (2007). La nomenclatura botánica en la sistemática del siglo XXI. Ciencias 87:70-76.

Segura M (2012). Construcción de un modelo matemático para la predicción de la microcistina-lr intracelular a partir de la biomasa y la clorofila a. Tesis de licenciatura. UNAM, México.

Sheath R y Wehr J (2015). Introduction to the Freshwater Algae. En Wehr JD, Sheath RG, Kociolek JP (eds.). Freshwater Algae of North America (1-11). Academic Press.