El origen

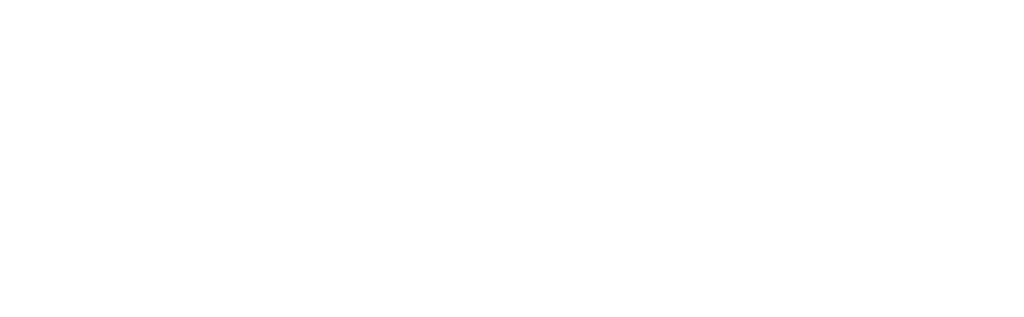

Posterior al ataque de Japón a la base estadounidense de Pearl Harbor a finales de 1941, Washington comenzó a concentrar a los migrantes japoneses para vigilarlos de manera estrecha y pidió al resto de países en la región que siguieran su ejemplo.

Según Sergio Hernández, historiador mexicano experto en migración japonesa en el país, “el gobierno mexicano aceptó la presión del gobierno norteamericano para trasladarlos, pero a diferencia de otros países latinoamericanos, decidió no enviarlos a los campos de Estados Unidos, sino que los concentró en el propio México”. El interés principal estadounidense era alejarlos de la zona cercana a su frontera, al considerar que su presencia allí podría suponer un peligro para la seguridad de su país y un riesgo de espionaje.

Fuente de la imagen, National Archives/Sergio Hernández

Pie de foto, Documentos del Archivo Nacional de EE.UU. muestran que el FBI tenía plenamente identificada la presencia de japoneses en México.

Con el riesgo de acabar siendo llevados a los campos de estadounidenses, los japoneses en México tuvieron que dejar sus casas y negocios, y aceptar mudarse a Ciudad de México y Guadalajara, según les requirieron las autoridades mexicanas. Otros japoneses que ya vivían en las ciudades señaladas se organizaron a través del Kyoei-kai (Comité de Ayuda Mutua) para recibirlos y así apoyar a los cientos de familias que iban llegando. La dirección donde se alojarían, mientras durara la guerra era registrada, una a una, por la Secretaría de Gobernación mexicana. Al abandonar sus casas, muchos de ellos no tenían recursos para sobrevivir en sus nuevos destinos, por lo que fue necesario buscar la manera en que pudieran mantenerse por sus propios medios. En el municipio de Tala, en Jalisco, se acondicionó un campo en un rancho para aquellos que llegaron a Guadalajara. Por su parte, con dinero aportado por la Embajada de Japón en México, el Kyoei-kai adquirió una antigua hacienda mucho más grande (unas 250 hectáreas) en Temixco para los trasladados a Ciudad de México.

Era una vieja hacienda azucarera que, por su clima y la presencia de un río, ofrecía condiciones óptimas para sembrar productos como arroz y vegetales. “El agua fue lo más importante para elegir este lugar, ya que la mayoría de quienes llegaron se dedicaban antes a cultivar en el norte de México”, señala Tooru Ebisawa, mexicano de ascendencia japonesa que lleva años documentando e investigando esta parte de la historia. Recuerdos de hace ocho décadas. Pasear por la exhacienda de Temixco es trasladarse en el tiempo. La zona dónde estaban las cocinas, el riachuelo donde lavaban las ollas o el área de pequeños dormitorios de madera que los propios habitantes del campo se encargaron de levantar. Las familias dormían sobre una colchoneta en la tarima. Todos comían en el comedor colectivo que atendían las mujeres.

Fuente de la imagen, Marcos González / BBC

Pie de foto, Rosa Urano conserva muchos recuerdos de su estancia en la exhacienda. En la imagen, apunta a una de sus fotos con 17 años, bajo la foto de pasaporte de su padre.

“Había que llegar temprano a la cocina para que nos tocara un pedacito de carne al mediodía, porque estaba racionada. Si llegábamos más tarde, ya era puro caldito con verdura”, relata Rosa Urano.

Los niños acudían a la escuela pública ubicada a las afueras del campo. También tenían la opción de asistir a la que se instaló dentro de Temixco y en la que se enseñaba en japonés.

Los hombres eran los encargados de trabajar en el campo desde temprano, en largas jornadas de trabajo, durante las que cultivaban alimentos para su consumo y para la venta y por lo que se les pagaba cuatro pesos semanales (US$0,21 al cambio actual). Con ese dinero las familias compraban jabón con el que bañarse y algo de ropa.

La coordinación de quien fue elegido como administrador del campo por el Kyoei-kai, Takugoro Shibayama (quien vivía junto a su familia en una casa de piedra en diferentes condiciones que los pequeños dormitorios del resto), motivaron las protestas de algunos de los internos.

Fuente de la imagen, Archivo General de la Nación.

Pie de foto, En esta imagen de grupo tomada en Temixco puede verse a la derecha a Matsumi, esposa del doctor Hiromoto. En la fila inferior, el más pequeño es Raúl, el primero de sus hijos y que nació en la exhacienda.

Según su nieto Kenji Hiromoto, quien lleva años estudiando la historia de su familia, el enfrentamiento de su abuelo, el médico Seiki Hiromoto, con el administrador del campo le valió ser reportado a las autoridades mexicanas y ser enviado seis meses al campo de encarcelamiento de Perote, en Veracruz. Allí se concentraban también a italianos y alemanes bajo condiciones y vigilancia mucho más estrictas.

“Mi abuelo saltaba la barda de la hacienda en horas que ya no eran permitidas, para curar a los lugareños del pueblo, que le pagaban con gallinas o huevos que le servían para completar lo que sembraban en el campo, hasta que lo sorprendieron y lo acusaron de espía, falsamente”.

Fuente de la imagen, Colección familia Hiromoto.

Pie de foto, Seiki Hiromoto, en la imagen tiempo después de abandonar el campo con su familia. Se convirtió en un famoso médico en Temixco.

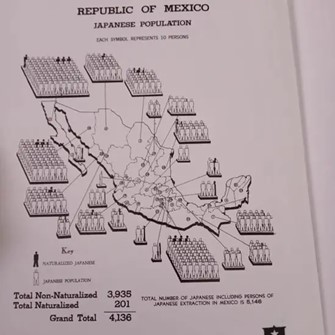

Cuando la guerra terminó, los japoneses de Temixco tuvieron de nuevo libertad para ir donde quisieran. Muchos decidieron quedarse en la zona, tras años alejados del que había sido su hogar antes del conflicto.

Fuente de la imagen, Cortesía

Pie de foto, La prensa de la época informó sobre la liberación del centenar de japoneses que por aquel entonces seguían viviendo en Temixco.

Otro tipo de campo de concentración en México

Durante la Segunda Guerra Mundial existió un campo de detención ubicado en el Fuerte de San Carlos en Perote, Veracruz entre 1942 y 1945.

La presencia de nazis en México, para amenazar a los Estados Unidos a partir de dos frentes, ya que el movimiento nazi en los Estados Unidos estaba tomando fuerza en especial en Brooklyn, Nueva York, hizo temer que Hitler intentara infiltrar agentes a México para derrocar al presidente Manuel Ávila Camacho e insertar en su lugar un simpatizante del fascismo. Ante estos rumores, el gobierno mexicano reaccionó con calma, pero apretó las medidas para controlar los ciudadanos de las naciones enemigas que estaban en México. Una de estas medidas fue que una serie de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses fueron llevados a un campo de concentración cerca de Perote, en el estado de Veracruz. No se habla de un campo de concentración como los de Alemania, Japón o Rusia, es decir sin trabajos forzosos, sino simplemente un “concentrado” con el fin de prevenir los actos de sabotaje o ataques terroristas contra el gobierno, pero ciertamente privados de su libertad.

En esos años hubo evidencia y reconocimiento posterior de agentes alemanes enviados a México para espiar principalmente a los Estados Unidos. Se afirma que unos 270 alemanes estaban recluidos en 1942 en el campo de concentración de Perote, a los que se añadieron otros 200 hasta que la guerra terminó en 1945. A pesar de su cautiverio, se les permitió por parte del gobierno mexicano, vivir de acuerdo con sus propias necesidades y organizar, por ejemplo, actuaciones de teatro, presentaciones musicales, partidos de fútbol. Sin embargo, también existió censura en la correspondencia, por lo que no permitieron que las cartas que enviaban informaran de las condiciones en que se encontraban viviendo. Cuando terminó la guerra, casi todos fueron liberados, algunos marines alemanes incluso decidieron quedarse en México. Sólo unos pocos líderes realmente peligrosos del Partido Nacional Socialista fueron entregados a los Estados Unidos o fueron deportados a Europa.

En 1944 varios de los prisioneros alemanes retenidos en Perote fueron canjeados, en proporción 12 a 1, por el diplomático mexicano Gilberto Bosques Saldívar con su familia y personal del Consulado de México en Francia, que lograron sacar a más de 30 mil personas perseguidas por el fascismo y el nazismo antes de la invasión a Francia. El Castillo de Perote, desde 1946 hasta 2007, se convirtió en una prisión para delincuentes del estado de Veracruz y a partir de 2008 se comenzó la restauración para convertirse en museo. Para reflexionar.