Texto publicado originalmente en Artishock/revista de arte contemporáneo

Se ha dicho que, si estás atascada en el tráfico, eres tráfico. La tónica, y mi posición general con respecto a la controversia de la exposición de Ana Gallardo en el MUAC (y a los debates de la cancelación), trata de alejarse del espíritu y las retóricas solucionistas, puesto que no entiendo esta situación como un problema para ser resuelto, sino como una complicación que llegó para quedarse.

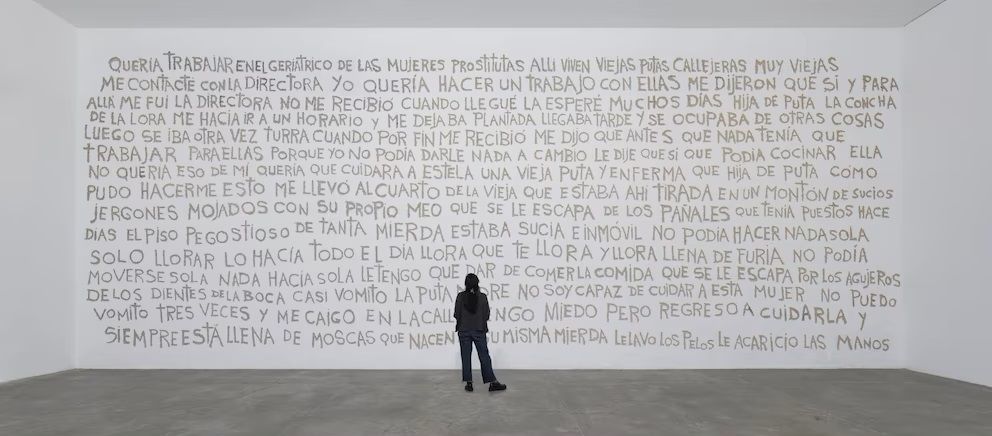

La inconformidad que sucitó la pieza Extracto para un fracasado proyecto (2011) no se cocinó, en términos generales, en el terreno de lo legal (si bien los argumentos leguleyos fueron esgrimidos tanto por el museo como por la casa-hogar, acaso como la única exterioridad validadora de sendas posturas), sino de la ética y la sensibilidad. Y en pos de la ética fue que se activó el alud cancelatorio que derivó en la retirada de dos obras de la exposición.

Visto así, podría parecer que estamos frente a la prolongación de una discusión de antaño acerca de los límites éticos del arte; sin embargo, desde una pespectiva situada, el caso es relevante porque se inscribe en el falso dilema entre libertad de expresión y cancelación. Mientras la primera es un asunto jurídico-positivo, la segunda es un entramado complejo de sensibilidades exacerbadas, inmediatez digital y acción colectiva punitiva. Y aunque es cierto que la cancelación es moralizante, iracunda e irreflexiva, el sistema arte no puede atrincherarse frente a ella desde la soberbia, ni con una, igualmente moralizante, lógica mesiánica, enarbolando un “buen actuar” o “buen pensar” que autorice a la práctica artística para proceder al margen, o por encima, del (des)acuerdo social general.

Hay quien opina que la obra de Ana Gallardo triunfó al activar la disputa e incidir políticamente, llamando la atención sobre poblaciones invisibilizadas y vulnerables, como las trabajadoras sexuales y las personas ancianas. Sin embargo, más allá de su resultismo, esa lectura no está tomando en consideración las condiciones materiales y psíquicas en las que la disputa está teniendo lugar. En la esfera pública digital, toda conversación, tan genuina como fugaz, corre el riesgo de precipitarse hacia una deriva vociferante y violenta, que pase de la agresión simbólica a la real.

Así, en la medida en la que la cancelación implica el goce de la derrota del otro, es también canceladora del deseo político, o sea, del deseo de civilidad para-estar-juntos, así como de generar zonas y momentos para la honorabilidad y la empatía. Si la obra y sus polémicas pueden activar una concienciación sobre trabajo y cuidados, mujer, cuerpo y desechabilidad, la aporía es que ese proceso tenga lugar, y se agote, de manera precipitada y violenta; no como reflexión conjunta acompañada, sino como una reacción abrupta frente al hecho estético.

El asunto no es sólo legal, ético y político, sino que también cobra relevancia en su dimensión estética, en tanto que se gesta en el terreno de las artes. En otro momento podré detenerme en un comentario de las obras en sí; por ahora, me interesa centrarme en las formas de su mediación en las interfaces digitales porque es ahí donde se gestó la confrontación.

Las redes sociales son un ámbito privatizado que lucra transformando la información en mercancía. Al arrojar ahí las imágenes es muy probable que, tarde que temprano, y a pesar de su intrínseca resistencia y opacidad óntica, terminen por sumarse a la lógica y los tiempos del mercado. Muchas personas que apoyaron la cancelación tuvieron su único contacto con las obras en una pantalla y a través de las redes sociales (incluyendo las publicaciones hechas desde el mismo museo), por lo que es evidente que la digitalización de los museos no puede constreñirse a subir contenidos a unas plataformas, aceptando sus valores dados.

En términos de real politik tal vez debamos dar por hecho que asistimos a la silenciosa y paulatina corporativización del sector cultural, pero casos como este demuestran la necesidad de un aparato crítico para resistir: traducir, mediar, imaginar y razonar con (y desde) el arte de manera fecunda, densificando la conversación más allá de los simplismos de la prensa, el clickbait y el influencerismo. En otras palabras, aunque estemos embelesadas con los “likes”, nos merecemos una crítica de arte creativa y sanamente autónoma, que ralentice tempos, sacuda ideas y active diálogos al margen de la autocomplacencia y las micropolíticas del mundillo del arte.

Diana Cuéllar Ledesma

Nacida en Puebla, México (1986), vive y trabaja entre Madrid y Cholula. Es curadora, escritora y profesora universitaria. Doctora en estudios artísticos literarios y de la cultura por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido asesora de la editorial Phaidon para el libro “Prime Art’s Next Generation” (2022) y “Artistas Latinoamericanos: de 1785 a la actualidad” (2023), en el que también participa como escritora. Desde 2023 forma parte del grupo de investigación “Vinculando lo sagrado: corrientes espirituales en el arte latinoamericano y caribeño del sigo XX, 1920-1970”, organizado por el Instituto Cisneros y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Fue curadora de la exposición “Química Celeste”, de Glenda León, en el Museo Amparo (México), y del ciclo de cine de la exposición “Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna”, en la Fundación Juan March.