Cultura | Ensayo | 31.MAR.2025

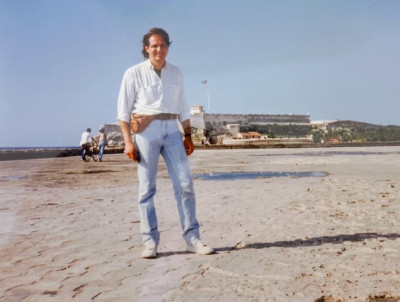

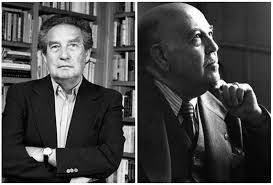

Alfonso Reyes y Octavio Paz, una nota marginal / Juan Carlos Canales

Diario de trabajo, 31 de marzo, 12.00 Hs.

Alfonso Reyes y Octavio Paz, una nota marginal

Para Ociel Mora

Hoy, Octavio Paz hubiera cumplido 112 años. A 27 años de su muerte, su figura, no su obra, sigue polarizando la opinión pública, primero, por razones ideológicas y, después, por la relación con Elena Garro. Sin embargo, entre sus defensores incondicionales y sus acérrimos detractores hay un espacio consistente en una lectura inteligente y crítica de su obra, tarea, por demás, que pocos hacen, para centrar sus juicios en las empatías o antipatías que la persona genera y no pocas veces en lecturas indirectas de carácter eminentemente sumario.

Sirva entonces esta fecha para emprender la lectura de una de las obras ( en sus múltiples facetas) más fascinantes del siglo XX. Y, en el entendido de que es inútil privilegiar alguna de esas facetas por encima de otras, por la simple razón de que unas y otras mantienen un dialogo a veces explicito, a veces subterráneo. Así, la obra poética de está alimentada por la visión histórica, política y critica, al igual que estas miradas se alimentan de la poesía y la poética de Paz. Las razones de este intercambio se deben, en primer término a lo que llamamos la “ crisis de géneros” que sufre el arte a lo largo del siglo XX y, después, a la “experiencia” como el principio de carácter fenomenológico que articula todas esas facetas, sin renunciar a la especificidad de cada una de ellas y que marca una diferencia abismal con don Alfonso Reyes, cuyo “Deslinde” , pese a la influencia de Husserl sigue siendo una elucubración eminentemente teórica y aristotélica. Paz es un hombre marcado por la historicidad, en su sentido más profundo, como posiblemente lo entendió el Lukacs de “ El alma y las formas”; y Heidegger en su relación entre ser y tiempo; Reyes, en cambio, apenas se dejó arrastrar por esa fuerza histórica, tan claramente representada por el Ángelus Novus de Klee, y la interpretación que hace de él Walter Benjamin. Paz abraza la historia, sus desgarramientos y conflictos, siendo un hijo más del limo” . Reyes, por su parte, pareciera quedar atrapado en las aspiraciones del siglo XIX; de ahí también que la figura tutelar de Reyes, sea Valery y todo lo que él representa. Paz, en cambio, atraviesa todo el siglo XX, abrevando de todas sus fuentes. Paz es un heredero del romanticismo; don Alfonso, del mundo clásico y de la Ilustración; Reyes es un hijo de la claridad griega; Paz, un hijo de los abismos de la modernidad. El primero tiene como interlocutor privilegiado a la razón Paz, a la tensión entre mito e historia; tensión que a su vez encierra otra entre poesía e historia: para Paz la poesía, como el mito, contraviene la temporalidad lineal de la historia. La poesía, apuntaría Marina Tsvietaieva, “se sirve de la historia, no le sirve a ella. Pero, además, en el centro de la obra de Paz está la reflexión sobre las posibilidades y límites del lenguaje; en Reyes, este problema no aparece o apenas está delineado. Obvio, Paz tuvo acceso a los grandes debates de la lingüística de la centuria pasada, de Levy Strauss a Jakobson. Reyes muere en 1959 y no alcanza los grandes debates del estructuralismo. Pero, posiblemente, las dos diferencias más notables entre Reyes y Paz sean, en principio, el lugar que tuvo la poesía para cada uno de ellos; Paz se reconocía, antes que nada, como poeta; para don Alfonso, la poesía tiene el mismo estatuto que el resto de su inmensa obra y, sobre todo, el lugar que ocupa el erotismo como fuente ética y creativa en Paz y su significación como apertura hacia la otredad, en tanto en la obra de Reyes se extraña esa dimensión. . Paz fue un viajero incansable y su obra es inseparable del viaje y, como Heidegger, del camino. Reyes padeció el exilio pese a él mismo. Paz fue un experimentalista; Reyes, un museógrafo. Y, como su entrañable amigo, don Alfonso, también conoció el mundo desde una biblioteca.

J. Canales