Mundo Nuestro. La revista Círculo de Poesía ha publicado recientemente esta entrevista realizada por Moisés Ramos Rodríguez al poeta Enrique de Jesús Pimentel (1954). Es una conversación al mismo tiempo semblanza del autor de Catacumbas (1984) y, por su vía, de la poesía poblana de las últimas décadas. La reproducimos con la autorización del autor y de la propia revista.

Mi poesía, colisión de la retórica antigua y la lectura de nuevos poetas: Pimentel

Han pasado treinta y ocho años desde que Catacumbas, su primer libro, fue impreso en enero de 1984; y han pasado treinta y siete años desde que Enrique de Jesús Pimentel, quien nació en abril de 1954 en la ciudad de Puebla, entregó el manuscrito a la editorial de la Universidad Autónoma de Puebla, que dirigía José Ramón Enríquez.

El libro de Pimentel fue un acontecimiento literario en un ambiente donde no había reseñas críticas, ni lectores de poesía que compartieran sus hallazgos o preferencias. Pimentel pertenecía a un grupo literario formado bajo la guía del escritor argentino Raúl Dorra (1937-2019), con el cual participó en un par de revistas (Márgenes e Infame turba). Circulaba entonces Crítica, que estaba aún lejos de convertirse en la publicación literaria que fue en sus últimos años.

Sin ese debido eco impreso, Catacumbas, leído y propuesto para su publicación por el poeta David Huerta (1949-2022), causó un impacto que aún perdura en la literatura y, especialmente en la poesía poblana: rompió con una retórica y un grupo literario (La bohemia poblana), al cual “pertenecía” el autor, pues su abuelo, abogado y poeta como él, había militado en esa agrupación; e instauró un modo de escribir que hizo posible otras formas de expresión poética en el ambiente poblano.

Dos años antes, Gilberto Castellanos (1945-2010) había logrado un impacto semejante con su poemario El mirar del artificio, con el cual ganó el Premio Latinoamericano de Poesía Colima 1982. Pero el mismo panorama árido en cuanto a publicaciones literarias y sus posibles reseñas, críticas y recomendaciones, hicieron que casi pasara desapercibido el libro que fue publicado tres años después, en 1985. Leído por José Emilio Pacheco antes de su publicación y situado “entre Gorotiza (Muerte sin fin) y Owen (Perseo vencido)”, el de Castellanos, como el de Pimentel, siguen esperando una reedición critica.

Aún sorprendido y dolido por la muerte de su compañero de generación y amigo, el también poeta poblano Víctor Rojas (1955-2022), Pimentel habla en esta larga y esperada entrevista sobre los temas antedichos: los grupos literarios que le precedieron, el ambiente literario en que se gestó Catacumbas; el taller de Raúl Dorra en el cual participó; del poemario mismo y de su cercanía con Castelanos con quien, se ha insistido, abrió la puerta a una poesía renovada en la literatura poblana.

Se han eliminado las preguntas y sólo se ha transcrito lo respondido por el poeta.

Entre Tamiro a Garibay

Si bien hay una gran diferencia entre lo que yo empiezo a hacer con lo que hacía, esos que tú señalas, la Bohemia Poblana, muchos de los cuales venían, todavía, sobrevivían, físicamente, y sobre todo en su retórica, de grupos anteriores, por ejemplo, esos grupos que, a principios del siglo pasado, prevalecían en Puebla: uno que estaba adscrito al Seminario Palafoxiano y el otro, al Colegio del Estado. El del Colegio del Estado va a tener una continuidad digamos, si no retórica, una continuidad institucional con el Grupo Cauce que después va a formarse en la Universidad Autónoma de Puebla, donde va a estar el poeta (Antonio) Esparza, el poeta Juan Porras, y que van a tener una retórica diferente. Los de la Bohemia Poblana estaban como más incrustados en una corriente que estaba muy influida por el modernismo, todavía por el neoclasicismo, y por éstos, entre los cuales estaba este famoso árcade Tamiro Miceneo, el padre Federico Escobedo, que fue precisamente uno de los pilares fundadores de la Bohemia Poblana, o sea: no es sólo una continuidad así, como retórica, sino también tiene que ver con quiénes influyeron, crearon la Bohemia Poblana.

Sí, yo, indudablemente reconozco que lo que yo escribo se separa de lo de ellos, pero que yo los leí, yo los conocí. Algunos de ellos fueron mis maestros. En la secundaria, por ejemplo, yo fui alumno de Gregorio de Gante, tanto en el primero como en el tercer año en la Normal del Estado, donde él daba clases. Y en el segundo año de secundaria fui alumno de mi padrino, por cierto, un viejo amigo de la familia, Narciso Madrid Galicia, también poeta: era muy famoso, un personaje simpatiquísimo, muy querido por sus alumnos. A mí me motivó a escribir cuento: yo escribí mis primeros cuentos allí, en segundo de secundaria, con él.

Y la poesía yo la venía leyendo porque estaba en la casa. Es lo que sucede: en la casa había libros que no sé cómo llegaron, pero ahí estaban Algunos seguramente se los regalaron a mí mamá; algunos otros tal vez venían de mi abuelo, que también escribía poesía y que, bueno, él fue parte de la Bohema Poblana, César Garibay, y yo leí sus libros, muy chico, por el interés familiar, y hojeé los de sus amigos, que por ahí estaban.

Sin embargo, cuando yo quiero escribir poesía, indudablemente que los poetas que más me impactan son ya otros; tal vez no tenía yo así como extensísimas lecturas a los dieciocho, diecisiete años, pero yo ya prefería leer a (Pablo) Neruda, a los poetas franceses, que, aparte, Neruda en el momento en que yo empiezo a leer poesía, Neruda es un best seller; Neruda está en las mesas de novedades, todavía. Más difícil de conseguir era Rimbaud, pero yo leí mucha poesía francesa y mucha poesía inglesa y norteamericana en el Biblioteca (Benjamín) Franklin. Aparte de lo que yo leía en mi casa, iba yo a hacer mis tareas, y a veces no las hacía porque me ponía a leer poesía inglesa, antologías, o algunos libros que había de algunos de ellos en esa biblioteca de la cual tenía yo mi credencial de usuario, mi tarjetón donde me iban apuntando los libros que yo me llevaba y regresaba: yo religiosamente los regresaba porque me quería llevar otros.

Yo suspendí, digamos, la escritura de poesía… porque empecé a escribir—si se llama escribir— muy chico. Yo escribía poesía patriótica en la primaria. Me gustaba imitar a los poetas que yo encontraba en los Libros de Texto Gratuitos o a aquellos que me hacían memorizar en un cuadro de declamación, de la Escuela Normal, también. Yo era parte de los declamadores de la Normal. Algunos de los poemas que nos hacían memorizar venían del tipo de recopilaciones de poesía patriótica de la Bohemia Poblana. Entonces yo, muy chico empecé a hacer mis poemas, solamente para mi uso personal; realmente nunca los compartí con nadie.

En la escuela secundaria intenté hacer algunos poemas amorosos, pero en realidad no me sentí satisfecho con ellos y será después de cursar la preparatoria, cuando entro a la Facultad de Derecho, a Leyes, donde hay como una, digamos, paradójica influencia de los nuevos poetas que estoy leyendo con un viejo manual de retórica, que se llamaba Retórica y poética ó [sic] literatura preceptiva de Narciso Campillo y Correa que, años después descubriría yo, había sido el manual de retórica con el que había aprendido a escribir poesía Salvador Novo un siglo antes, a finales del siglo XIX: él había utilizado el texto de Narciso Campillo y Correa. A mí me lo recomendó un profesor, no abogado, a quien, por alguna razón le dieron la cátedra de lenguaje jurídico; entonces, pidió eso: “Bueno, yo les recomiendo eso, Retórica y poética…si quieren escribir bien; si quieren escribir bien sus escritos, deben saber lo que es la retórica, el arte de convencer a los demás. Y bueno, por ahí también está la poética y sabrán escribir poemas”. Nos dijo: “Los abogados de otras generaciones, eran los poetas de Puebla”.

Eran los poetas de Puebla pero, en aquel tiempo se escribía, según nos explicó aquel maestro y luego yo también lo descubrí… la retórica era una materia de la preparatoria, de lo que era el bachillerato antes. Entonces pues sí, cuando llegaban a Leyes, con el aprendizaje del latín, de la retórica, pues de ahí salían muchos poetas, de los abogados. Pero cuando yo llegué a Leyes ya realmente esa tradición se había perdido; mis compañeros realmente no tenían ningún interés en escribir poesía ni parecerse a los antiguos abogados. Recuerdo, por ejemplo, entre los antiguos abogados a algunos que, todavía en ese momento ejercían como abogados, y escribían: Gabriel Sánchez Guerrero, que todavía vivía; ese al que denostaron los estridentistas en su manifiesto. Algunos otros poetas todavía combinaban la abogacía con las letras.

Se da, entonces, esa colisión: yo la veo como una colisión porque el de Campillo es un manual de retórica viejísimo, y mis lecturas eran de poetas realmente más contemporáneos. Sin embargo, me permitió entender que estos poetas estaban rompiendo esas reglas que yo aprendía en el manual de retórica de Campillo. Y me permitió también entender que para hacer ese rompimiento había que escribir, y que aprender a escribir, de una manera, digamos, atendiendo a principios normativos: entender lo que es la norma, para poder romperla genuinamente, algo de lo que adolecen, no de ahora, desde siempre muchos poetas: rompen las normas sin haberlas conocido, sin haberlas aplicado nunca.

Entonces, a partir de ahí creo que nace esta… (no encuentro otra explicación): son mis lecturas; son ese choque de la retórica antigua con poetas nuevos, lo que me proporciona esa voz que aparece en Catacumbas. Y, además, un interés, ya en ese momento por explicarme varias cosas, pero en el marco de la vida urbana. Creo que si hay algo, un poco de diferencia con mis antecesores, de los poetas poblanos, tiene que ver con eso: hay un mayor interés mío, genuino, de cómo se vive la ciudad.

Ya ellos habían hablado. Bueno, Gregorio de Gante que le canta a la ciudad; José Recek Saade tiene muchos poemas, está el famoso “Corrido de Puebla”… es más bien como costumbrista, con una poética muy costumbrista, que realmente es como un retrato como para enmarcarlo; para enmarcar aquí “El barrio de La Luz”, “Las torres de catedral”… es como muy retórica esta poética. Y a mí me interesaba más una relación de cómo vivir en ese espacio urbano.

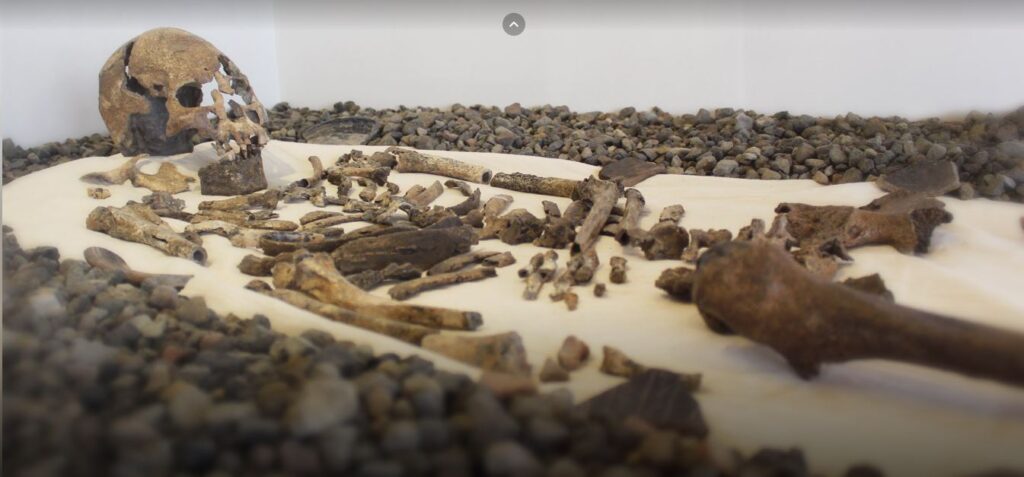

Tiempo después, he de reflexionar un poco, veo ahí como una opción celebratoria de la vida urbana pero también (lo descubro en lo que he escrito después) hay otra cosa que también es paradójica: está lo que llama David Huerta “la poesía arqueológica” que describe, que habla de las ciudades destruidas, las ciudades en ruinas: Roma, Cartago, Itálica, que son como la repetición de la Troya mitológica; ciudades que han sido destruidas y donde se vivió una vida esplendorosa, y se lamenta la pérdida de esa ciudad. Pero cuando yo hablo de esta urbe (que puede ser Puebla o cualquiera donde se viva) también hay como un regreso a su fundación, a las primeras épocas que vivieron sus primeros pobladores y que sería como el retorno a la Edad de Oro.

Yo he pensado mucho en eso, tal vez no tanto como debería de hacerlo para afinar lo que quiero decir, pero, por ejemplo, esas cosas me afilian y me emparentan mucho con la poesía que hacían Roberto Martínez Garcilazo (1960—2020) y tú, sobre esta ciudad de Puebla: es al mismo tiempo el canto de esta ciudad que parece que se destruyó y es otra, o que estamos destruyendo y es otra, ante la amenaza del volcán que, en cualquier momento nos destruye; la amenaza de la peste, de la que yo luego hablo ya desde este libro, y en otros. Y del otro lado eso: la Nueva Jerusalén, que es como nuestra Edad de Oro, nuestra mítica Edad de Oro: la Ciudad de Dios que fue fundada y que, además, nos remite al tiempo en que éramos felices, la Ciudad Feliz, la de la fundación, la que hicieron y trazaron los ángeles, donde los ángeles subieron las campanas a la torre de la catedral. Entonces: una ciudad feliz, la Ciudad de Oro que nosotros añoramos y que también tiene que ver con la vida del poeta porque sucede cuando, en el poema, se asoma eso: su propia vida es la Itálica famosa que ha sido destruida, porque la ve destruida, sobre todo cuando el poeta empieza a tener cierta madurez que, a veces es una madurez asumida, porque la puedes hacer, la puedes postular desde los veintiún años: puedes ver tu vida en ruinas, puedes sentir que ya viviste eras geológicas, aunque tengas veintiún años. Pero sobre todo cuando ya tienes cierta madurez y han pasado los años, pues sí te asomas a eso y ves la destrucción de tu vida, pero también ves que hay una ciudad de oro, hay una edad de oro tuya que quieres recuperar y que tratas de rescatar en lo que escribes.

Creo que esas cosas son las que ya me acompañan desde Catacumbas. O a lo mejor están ahí en su mejor expresión y después, solamente he tratado de recuperar el aliento que ahí expuse y explayé de mejor manera.

Sacrilegio poblano

El encuentro con Raúl Dorra (1937—2019) fue realmente afortunado. Raúl no era un tallerista, digamos muy formal; incluso los experimentos que nos proponía no tenían que ver con la retórica tradicional, de ninguna manera. Los poetas que nos proponía eran ya poetas mucho más contemporáneos; era un tipo que, aparte de su generosidad, con él había como una libertad enorme de escribir lo que tú quisieras.

Yo recuerdo haber asistido a una sesión… en aquel tiempo fue como un sacrilegio, y así lo tomaron mis compañeros del taller de Raúl Dorra (ríe) cuando se enteraron que yo fui a una sesión del taller de (Miguel) Donoso (Pareja) (ríe). No, no, no: me querían crucificar y quemar en leña verde. Ahora veo cómo alguien toma un taller, no sé, contigo, y al día siguiente o a la semana siguiente, o al verano siguiente está con (Juan Carlos) Canales o con no sé quién, con Álvaro Solís: va a un taller con otro, de taller en taller. Pero, en aquel tiempo yo no sé… Será porque era grupos muy homogéneos, que tenían intereses: estábamos en la Escuela de Letras [Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica], éramos “los de la Escuela de Letras” con los que no eran de la Escuela de Letras. Mis compañeros veían como una rivalidad. [¿Rezagos de cierto estalinismo? Se le pregunta]. Yo creo que sí, la verdad, la verdad.

Bueno, tú también que estuviste con un grupo que no pertenecía a instituciones, como fue Federratas (sic), también te habrás dado cuenta que había eso de: “Usted esto, ese es su espacio, y el de los de la Casa de Cultura es este, y los de Dorra es esta” ¿no? Yo, realmente siempre he sido como más de tender lazos, tiendo lazos hacia todos lados: no me gustan las afiliaciones así, absolutas: “Tú eres de aquí, y si no estás con nosotros, estás contra nosotros”.

Todo esto lo digo porque se me ocurrió ir a una sesión con Donoso: un tipo muy interesante; ya había habido una primera sesión donde se había instalado el taller y yo era el novato. Todos llevaban algo que leer y él ejercía una crítica muy inteligente pero, por lo que me di cuenta en ese momento era muy, si no impositiva, sí tenía ideas muy precisas de lo que debía ser (había narradores, poetas…): tenía una idea muy precisa de lo que tenía que hacer cada quien, a pesar de la libertad que seguramente les daba, pero sí tenía ya, de manera como muy clara (y puede ser que así sea) lo que debía ser, simplemente que es otra manera de llevar un taller. Tenía una manera muy precisa de cómo se debía de escribir.

Cuando llegó el turno de que leyeran poemas, empezó a hablar en términos generales, de la poesía. Y llegó, precisamente, a uno de los espacios líricos de donde yo venía que es la retórica tradicional, y enderezó sus torpedos más eficaces contra el soneto: “Se llama soneto porque es un sonidillo”, dijo: “es un sonidillo, es un sonidito y eso es lo que es el soneto. Es una forma absolutamente intrascendente; no sirve para nada”. Cuando terminó de comentar a uno u otro poeta (primero habló de los narradores), se volteó hacia mí y me dijo: “Ah, tú eres el nuevo ¿qué traes?” Yo llevaba dos páginas, dos hojas que eran dos sonetos. Le contesté: “No traje nada. No sabía de lo que se trataba”. Cuando pude doblé las hojas, las guardé en mi bolsa para que no fuera a verlas. Y fue mi experiencia con Donoso. Dije: “Bueno, no…” No es que yo me empeñara en escribir sonetos en ese momento: eran un ejercicio, siempre lo han sido. Tengo un libro de sonetos que no he publicado y que he ido ahí, escribiendo: algunos los rompo y otros los regenero. Tengo ahí una buena cantidad de sonetos. Siempre ha sido un ejercicio para mí: es una forma que me parece a mí… que provoca al poeta, que es un reto, que es un reto en su formalidad para que, en ese vaso que es tan estrecho y aparentemente tan estricto, tú puedas desarrollar un poema que goce de toda libertad y que diga algo más allá de esas fronteras que, aparentemente son una camisa de fuerza.

Entonces regreso con Raúl, que es un espacio de libertad, que es un espacio de explorar el fenómeno literario en todos sus límites, sin ninguna limitante. Él oía mis poemas y algunas veces decía: “¿Por qué escribiste eso? Eso me suena a Borges. Este endecasílabo es borgiano”, pero no cuestionaba mi opción por el soneto. Entonces, el suyo, fue un espacio propicio para mí.

En el taller, en la primera sesión de este taller con Raúl se celebró en uno de los salones de abajo del viejo Colegio de San Jerónimo y éramos como cuarenta. Raúl venía precedido (o así nos lo presentaron) con el nombre, como un gran escritor (que sí lo era) y, además, precedido de cierta fama, de tal forma que llegaron no solamente de Letras, sino de otros lados, de otras escuelas y de otras partes, porque los de Letras éramos unos cuantos que estábamos ahí. Ya después se fue como afinando el grupo y ya luego nos dieron un espacio en los cubículos del piso superior que ya correspondían al Colegio de Letras y, bueno, pues éramos ocho, nueve, diez cuando mucho, y ya los que permanecimos fuimos unos cuantos: nuestro querido Víctor Rojas que ayer falleció [15 de diciembre de 2022] y hoy lo despedimos en Valle de los Ángeles; Julio Eutiquio (Sarabia), Gerardo Lino, Juan José Ortizgarcía (sic), Alejandro Meneses; estuvo ahí con nosotros Francisco Arizmendi (también fue parte del taller) y esos son los permanentes. Por ahí se asomaron algunos otros, pero su presencia fue muy inconstante.

Entonces, para mí fue una enorme fortuna encontrarme con Raúl, porque no solamente en el taller, sino también fuera del taller era alguien que te alimentaba, con quien podías platicar de literatura: todo lo que él decía lo escuchaba yo con asombro, y con admiración: cualquier cosa que dijera era para mí una revelación y, además, me daba consejos de lectura: de cada platica salías con tres consejos de lectura. “A ver, apunto de quién habla”. Apuntaba yo de quién estaba hablando para tratar de leer algo.

Entonces sí, fue realmente muy afortunado encontrar a Raúl Dorra, y Catacumbas es un libro producto de ese taller, en realidad. Por ahí hay un poema que se coló de algunos ejercicios anteriores, pero todo lo demás fue escrito en el taller de Raúl: Catacumbas se hizo en el taller de Raúl Dorra. Eso es definitivo.

Un antro, una novela, una ciudad

El que la colección que publicó Catacumbas la dirigiera el poeta David Huerta, esa fue otra coincidencia realmente muy favorable. A David Huerta ya lo conocíamos (los del taller de Dorra); algunos de los poemas de Catacumbas, por lo menos dos de esos poemas David ya me los había publicado en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, donde él trabajaba como editor, o sea ya lo conocía cuando fue nombrado coordinador de la colección Asteriscos, que apareció en la editorial de la universidad, cuando su director era José Ramón Enríquez, muy amigo de David y quien lo invita a coordinar esta colección, que si no recuerdo mal el diseño es de Vicente Rojo, y la portada de Catacumbas del diseñador Germán Montalvo.

Cuando David se entera de que él es el coordinador de la colección, él ya tenía Catacumbas: yo se lo había llevado porque me dijo que quería ver si lo podía publicar en una editorial, allá, en la Ciudad de México. Ya lo tenía él, ya lo tenía él. Entonces cuando él se entera de que es designado coordinador de la Colección Asteriscos, pues… no había celulares, no había mail… Seguramente fue por teléfono algún día que yo hablé para saludarlo que me dijo: “¡Oye…! Me acaban de dar una colección allá, en la Universidad (Autónoma de Puebla) y ahí va a entrar tu texto. Ahí va a entrar, ya tengo los tres primeros”, el mío, el de Tomás Calvillo y el de Alejandro Aura. Fueron los tres primeros. Salieron juntos. “No, pues ya estás adentro”. Digo: “Bueno…” Me pareció también afortunado.

Yo, sin conocer a David, era un gran admirador de su papá. Déjame contarte que por ahí de (¿qué año habrá sido…?) por ahí de 1975 hubo una convocatoria de poesía en la universidad. Había que mandar un libro que sería publicado por la universidad. La editorial todavía no existía, era como un departamento dentro de otro departamento. Entonces yo mandé un libro que se llamaba Turbaciones y más (o se llama, porque por ahí está una copia al carbón. O sea: no había otra cosa más que originales mecanografiados y copia al carbón. Entonces, tengo mi copia al carbón). La primera parte era, francamente un homenaje (no puedo decir que era parodia, porque no era el espíritu, aunque podían haber resultado paródicos mis poemas por su mala hechura): eran un homenaje a los epigramas, a los poeminimos de Efraín Huerta. De hecho había en el libro un epígrafe de un texto de Efraín Huerta. La primera parte, pues, eran poemínimos. Yo lo hice así sin saber, de ninguna manera (yo no lo sabía) que uno de los jurados de ese premio fue Efraín Huerta. El premio… eran épocas muy convulsas en la universidad: hubo cambio de rector, balaceras en alguna parte y se suspendió, no la dictaminación, sino la entrega del premio.

Años después, llegó Julio Eutiquio (Sarabia) a trabajar en la editorial de la universidad y se encontró con mi poemario (y otros más) que habían sido seleccionados para ser publicados, y premiados, porque ese era el premio, ser publicados. Y Ahí, en una notita, una palabra ahí, y una firma (la de Efraín Huerta) recomendando Turbaciones y máspara ser publicado. Eso antes de que yo conociera a David. Y bueno, yo tampoco conocía personalmente a Efraín Huerta, lo conocí ya después, en una feria del libro. Lo oí hablar con esa voz que le salía de la garganta, de un microfonito que traía por acá [señala el cuello, a la altura de la manzana de Adán]. Y lo vi con un popote también: se metía un popote ahí para tomar sus tragos y, bueno, para mí fue una cuestión orgásmica conocerlo, porque yo lo admiraba, admiraba su poesía. Fueron coincidencias que se fueron eslabonando una tras otra.

Turbaciones y más después me pareció un libro bastante defectuoso, no me pareció rescatable. Rescaté, debo confesar, como cuatro poemas para después integrar un poemario, que fue el primero, o uno de los primeros que público, diez años después (Catacumbas es del 84), en el 94, mi querido Víctor Rojas: publicó unos pequeños plaquets, y me publicó ahí La vida de entonces. Cuatro poemas que venían en ese Turbaciones y más, más otros, me dieron para escribir La vida de entonces, doce poemas que lleva, cada uno, el nombre de los meses del año. Provienen cuatro de ese Turbaciones y más y otros que hice después; después, pero mucho antes de Catacumbas. En realidad, La vida de entoncesson poemas escritos antes de que cumpliera yo veintiún años, veintidós, por ahí más o menos, en esos momentos los escribí. O sea: realmente es mi primer libro, o lo que quedó de mi primer libro; o lo que quedó de mis primeros poemas. Por eso le puse La vida de entonces. Catacumbas es un libro posterior, aunque en publicación es mi primer libro.

Y se llama Catacumbas… es lo que me hace pensar en la poesía arqueológica de la que habla David, porque de las catacumbas David me dijo: “Oye, es que hay un antro, en la Ciudad de México, muy conocido que se llama Catacumbas.” Ahora diríamos que es antro. Era un lugar nocturno, que yo no llegué a conocer “de rompe y rasga”. “¿Y por qué se llama Catacumbas?” Le digo: “No, no, pues Catacumbas se llama por la iglesia de las catacumbas romanas. Pero también se llama Catacumbas porque, para mí, de niño, aparte de los libros que estaban en la casa (que había muchos libros)…”

Mi mamá leía porque era profesora y tenía que leer, pero no tenía, digamos libros predilectos; leía de todo. El libro que más me influyó de todos los que leía o no leía mi mamá es uno que se llama Pórtico de las letras, que era una antología que ella le pedía a sus alumnos de sexto de primaria. Ese también es uno de mis antecedentes poéticos, porque ahí yo conocí a León Felipe, a Pedro Garfias, Rubén Darío, seguramente muchos más. Yo lo leí, también muy niño; bueno, antes de llegar a sexto año. Los alumnos de mi mamá eran de sexto y yo era un chico más joven, más chiquillo.

Pero mi abuela tenía dos libros predilectos, que releía: mi abuela era una relectora, y se había enamorado de dos libros: uno, La casa de la Troya, que leí… durante mucho tiempo retardé su lectura y lo leí en el primer año de la pandemia, en el verano del primer año de la pandemia, durante una temporada de lluvias muy larga y muy intensa que hubo ese año (o cuando menos a mí me pareció): la acción sucede en Santiago de Compostela. De hecho fue una novela súper best seller en los primeros años del siglo pasado. Se vendió muchisísimo, muchisísimo. Alejandro Pérez Lugín era el autor que más vendía. Si tú vas a Santiago de Compostela hay dos lugares que son atracción turística: la catedral, donde llegan todos los caminantes del Camino de Santiago, y el otro es La casa de la Troya, donde hay un museo.

La casa de la Troya era un hospedaje de jóvenes estudiantes que llegaban de otros lugares y ahí tenían sus aventuras. La novela narra las aventuras de esos jóvenes y el amor que se da entre uno de ellos y una chica de ahí, de Santiago de Compostela. En medio, pues de lluvia constante, que está siempre cayendo. Hay versiones fílmicas. La mejor es una española, como de los años treinta, cuarenta. Hay una del cine mudo, y una mexicana, donde sale un actor, Armando Calvo, muy constante en el cine mexicano de la época de oro: pero convirtieron esto que era muy festivo, en una película muy oscura. Además, Armando Calvo tendría ya como cuarenta años e interpretaba a un muchachito que estudiaba leyes. No, no: nada que ver.

Bueno: La casa de la Troya es esa novela, y la otra que leía mi abuela, también de manera constante se llama Fabiola o la iglesia de las catacumbas, de un cardenal inglés, Nicholas Wiseman. Esta la leí antes de leer La casa de la Troya. Pero la palabra que en la portada predominaba era catacumbas: Fabiola o la iglesia de las catacumbas. Entonces para mí, durante mi niñez, ese era el libro: el libro que leía mi abuela, incluso antes de que yo pudiera leer, pero leía yo: “Ca ta cum bas”. Por eso le puse a mi libro Catacumbas, porque para mí significa eso: el libro, más allá, sí, de que las catacumbas son esos espacios donde se reunían los primeros cristianos; es el libro. Pero también es el espacio urbano, de Roma.

Entonces ahí es donde otra vez, el nombre de catacumbas entronca con esta poesía arqueológica, en ese caso de un espacio de Roma. Y también las catacumbas del Edificio Carolino de la universidad: alguien me dijo, los de Puebla me decían que era por las catacumbas de la universidad. David Huerta pensaba que era ese bar de México. Y no, yo hablaba, al mismo tiempo, de este libro de Wiseman y de las catacumbas: ese espacio urbano: esa poesía arqueológica.

Tengo que seguir con este libro

A Gilberto Castellanos lo conocí después de su libro, El mirar del artificio. Yo primero supe del libro. De hecho, creo que el libro está publicado en el 85 ¿no? Sí, en 1985. Gana el Premio Latinoamericano de Poesía Colima en el 82, pero yo no lo conocí, digamos, en manuscrito, lo conozco en el 85. Ya cuando publiqué el mío [1984], conozco El mirar el artificio.

Déjame decirte que yo, en algún periódico, no fue en revista literaria, leí algo que no era ni reseña, porque era una nota periodística cualquiera, sobre ese libro. Realmente lo que ponderaban era que un poblano hubiera ganado el Premio Colima. Y ahí reproducían tres estrofas, no más. Esas estrofas me engancharon y, como tú dices, me deslumbraron. Y yo dije: “No, este libro lo tengo que leer”. En la primera oportunidad, salí decidido a buscarlo, y lo encontré, ya no recuerdo en qué librería; lo encontré y lo adquirí. Es un libro difícil pero lo leí, digamos, si no de corrido, lo leí, sin mezclarlo con otras lecturas, en una semana, aproximadamente, también, porque ya trabajaba yo (en el 85 ya era yo un empleado bancario); entonces me di mis tiempos para leerlo, pero lo buscaba yo: “A ver ¿Qué voy a leer? Tengo que seguir con este libro de Castellanos”.

Después de eso hubo una oportunidad, donde a un amigo, Musalem, le platiqué. Yo ya había trabajado con él, y en ese momento ya no, pero en alguna plática le mencioné mi admiración por este poeta que no sé si ya estaba trabajando en la Casa de la Cultura (no lo recuerdo bien), y me llevó con él y me lo presentó. Y de ahí nació una amistad que creo que, debo decir, debo confesar, más fomentada por él que por mí, porque él era un tipo generosísimo: el siempre pensando en ti, siempre pensando: “Va a haber unas lecturas en la Casa de la Cultura; te quiero incluir ahí”. Me hablaba al banco donde yo trabajaba, me buscaba: “Oye, ven, que tienes que leer tal día. Ya te puse yo en la lista, ven”. “Oye ven aquí, a la Casa de la Cultura porque te quiero enseñar algo”. Y me enseñaba, a veces, una pila de manuscritos como de este pelo [señala una altura de más de 40 centímetros].

Un día Castellanos me dejó en su despacho: “Este es tu despacho. ¿Qué quieres? Yo voy a andar por aquí en una exposición, trabajando. Aquí tú te quedas: mira, aquí están estos…” Me dejó con una pila de manuscritos, de los cuales, obviamente, por respeto, solamente leí uno. Le dije: “Mira, no voy a leer todos estos, ni los quiero ojear. Me quiero compenetrar en uno. Quiero solamente uno”. “A ver: ¿qué te pareció?” Y nos sentamos a platicar ahí: se sentó conmigo, porque él me sentó en su lugar, por cierto. Me dijo: “No, tú siéntate aquí, en mi lugar” que era el lugar del director de la Casa de la Cultura, que era él. Yo estaba muy contento, la verdad, muy contento de estar ahí, con él, las veces que se dio.

Libros fundacionales

Yo, sobre todo, creo que Castellanos era un gran lector y su libro… Catacumbas, alguien me lo dijo un día, es un libro disparejo; o sea, como libro, es un libro disparejo. Y yo aceptó la crítica: sí, es un libro que se parece más a los libros del XIX, de los autores del XIX, donde se recopilan poemas que no tienen una propuesta uniforme: hay poemas de largo aliento, con otros muy pequeños, por ejemplo. Lo que los une es esa temática urbana y de asomarse al pasado, al pasado: pues en aquel tiempo era yo bastante más joven, pero aun así sentía yo que ya había vivido las eras geológicas. En cambio El mirar del artificio es un libro libro, o sea: es un libro formalmente uniforme, es una propuesta redonda, que es una palabra pariente de la rotundidad. Es un libro redondo. Por eso a mí, igual que a ti, me deslumbro desde un principio.

Yo sigo pensando que El mirar… es el mejor libro de Castellanos, aunque hubo otros donde había poemas que son entrañables y bellísimos, pero como libro, ese es una pieza irrepetible, irrepetible. Y yo creo que se debe publicar otra vez. Celebro que se haya publicado la obra completa (la Secretaría de Cultura [de Puebla] publicó la Obra completa de Castellanos); bueno, creo que faltan los que van a salir. Este año [2022] no sé si su viuda tenga otro, porque todavía dejó ahí muchos. Pero yo creo que el que se tiene que publicar, me gustaría a mí, y es una cosa que yo me imagino, simplemente que ahora que se cumplan los cuarenta años de Catacumbas, del 84, se pudiera publicar Catacumbas, y el del 85 se pueda publicar, El mirar del artificio. Creo que sería un poco corresponder un poco a esa apreciación que tienen varios, y que yo agradezco, que son libros que no sé si fundacionales o parteaguas, o que empezaron algo. Sería genial tener esas ediciones.