Antes de 2023, cuando la Guelaguetza aún era administrada por el Comité de Autenticidad, había pueblos que sólo aparecían en los márgenes de los programas. En los márgenes… o en ninguna parte. Eran comunidades sin padrino, sin palanca, sin historiador que las tradujera al español académico de la burocracia cultural. Danzaban, claro. Pero lo hacían para ellos mismos. Lejos del Fortín. Lejos de los drones. Lejos de la oportunidad.

Nadie los vetaba abiertamente, pero tampoco los aceptaban. Era como si no existieran. Su indumentaria no coincidía con la taxonomía oficial. Sus músicas usaban instrumentos no reconocidos. Sus bailes rompían la métrica que los comités sabían clasificar. Y eso, en un escenario como el Auditorio Guelaguetza, era casi peor que un error: era un exabrupto estético. Una interrupción.

Porque la tarima del Fortín se convirtió, por años, en un museo viviente: curado, ordenado, montado para ser recorrido desde la platea. El público veía y aplaudía. Pero ver no era lo mismo que entender. Aplaudir no era sinónimo de recibir. Y la danza —en esencia— no nació para el aplauso, sino para la ofrenda.

Así se quedó fuera el pueblo que usaba máscara de jaguar, porque alguien dijo que parecía carnaval. Se quedó fuera el grupo que ensayaba con bocinas, porque “el sonido no era tradicional”. Se quedó fuera la comunidad que integraba nuevos versos en lengua, porque eso no estaba en la ficha técnica de 1997.

Lo grave no era que bailaran distinto. Lo grave era que pensaran por sí mismos.

Porque, hasta antes de la reforma de 2023, la Guelaguetza operaba como una editorial. Publicaba lo que sonaba bien. Corregía lo que se desviaba. Silenciaba lo que arriesgaba. No había censura, decían. Sólo curaduría. Un eufemismo fino para disfrazar lo mismo: excluir sin dejar manchas.

Y aun así, las danzas siguieron. No en el Fortín. No bajo reflectores. Pero siguieron.

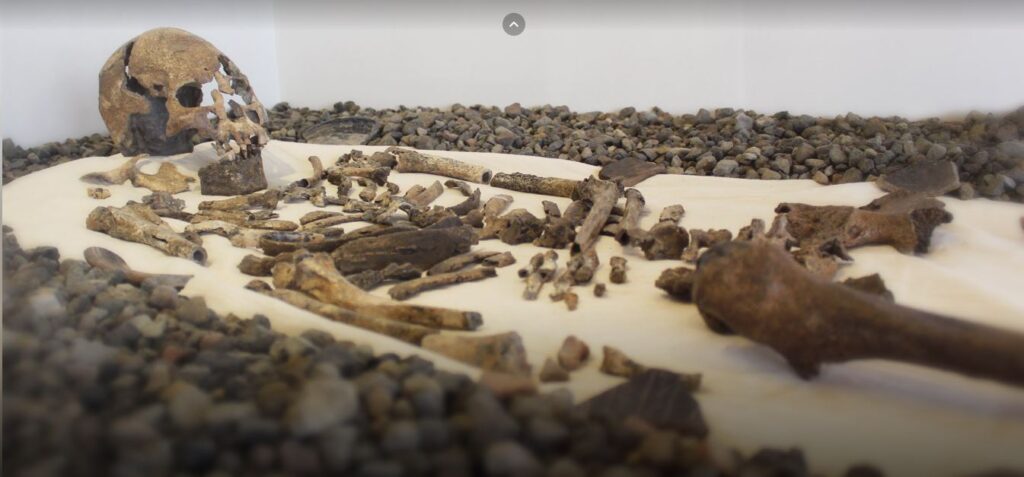

Bailaban en las fiestas patronales. En los días de muertos. En la plaza de tierra frente al templo. Y bailaban mejor que en cualquier escenario. Porque ahí no había comisión, ni protocolo, ni presentador con acento turístico. Ahí, la danza no era número: era herida que se transforma. Era canto sin micrófono. Era costura sin horario.

Hoy, en esta nueva etapa de la Guelaguetza —con comité desaparecido y nueva estructura institucional— algunos de esos pasos excluidos comienzan a retumbar más cerca del cerro. Ya no como folklore raro, sino como parte legítima del pulso oaxaqueño. El mapa se expande. El abanico se ensancha.

Pero sería ingenuo creer que todo se resolvió. La inclusión no es automática. El acceso no garantiza representación. La visibilidad no suple la voz.

A muchos todavía los llaman “nuevos”. Aunque lleven siglos danzando en la penumbra. A otros los celebran “porque resistieron”. Pero se les da espacio solo ahora que encajan. Se tolera su diferencia en la medida en que no incomode el programa. Mientras que el verdadero reto no es verlos en escena… sino permitirles escribir su propia sinopsis.

Y allí está el meollo: la Guelaguetza puede darles escenario, pero ¿puede cederles narrativa?

Porque no todos los pasos retumban en el Fortín. Algunos apenas se escuchan en los oídos que saben distinguir entre ruido y eco. Entre lo que se lanza desde el poder, y lo que sube desde la tierra.