—

Puerto Escondido amanecía con ese olor salado que se mete entre los huesos. León Ordóñez bajó de la camioneta con la camisa pegada al cuerpo y la libreta envuelta en una bolsa de plástico. El mar estaba cerca. No lo veía, pero lo sentía: rugido de fondo, pulso azul que movía la tierra. Rubén, el Coyote, había dicho una frase antes de alejarse con su eterna sonrisa torcida:

—Aquí no se pesca por deporte. Se pesca por necesidad. Y a veces, por orgullo.

Lo esperaban tres hombres junto a una panga descascarada. Piel morena, ojos hundidos, cuerpos tejidos por la sal y los días. Uno de ellos mascaba tabaco y escupía al suelo como si así marcara el territorio.

—¿Tú eres el que vino a escribir de comida? —preguntó el mayor, sin suavidad.

—Sí —respondió León.

—Entonces hoy no escribas. Hoy cárgate un anzuelo.

Subieron a la panga. León no dijo palabra. El sol apenas trepaba las palmas. El motor rugió, y la lancha rompió el mar como quien parte un recuerdo a la mitad.

A bordo, el silencio no era hostil. Era costumbre. Solo se rompió cuando el más joven sacó una botella de mezcal y la ofreció como quien comparte sangre. León bebió. Tosió. Ellos rieron. Él también.

—¿Qué buscan hoy? —preguntó, con voz aún ardida.

—Barracuda —dijo el más viejo—. Bestia prehistórica. Sabe a lodo y a cielo. Pero si lo sabes preparar, te cuenta historias que ni tu madre te dijo.

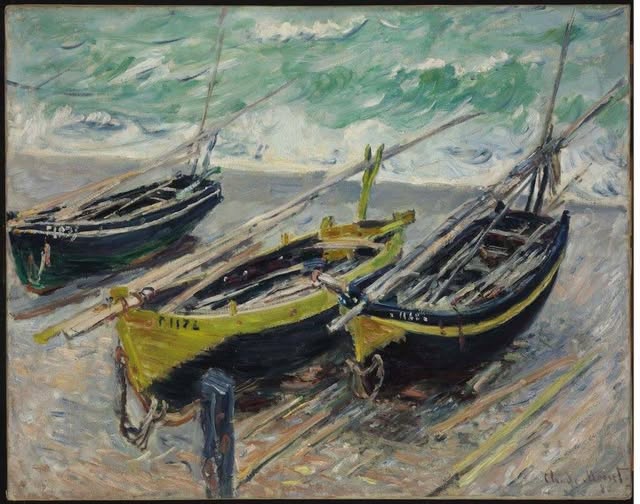

El mar era plomo en calma. Los hombres lanzaban redes con precisión ancestral, sin hablarse. Cada movimiento era coreografía vieja, como un rezo sin voz. León miraba y apuntaba en la cabeza: “Esta cocina no empieza en fogones. Empieza en agua. En marea. En espera.”

Uno de los pescadores —Silvestre, se llamaba— se sentó junto a él. Su rostro tenía grietas más hondas que las de la barracuda.

—El mar da. Pero también se cobra —dijo.

—¿Qué se cobra?

—A veces un dedo. A veces un hijo. Pero siempre se cobra algo.

León no supo qué responder. Silvestre siguió:

—Ustedes allá arriba creen que el mar es fondo de pantalla. Azul bonito. Aquí sabemos que es dios y es verdugo. Que tiene ciclos. Y si te saltas uno, te jode el siguiente.

—¿Y la comida? —preguntó León—. ¿Dónde entra?

—Aquí no hay recetas. Hay temporadas. La barracuda sale hoy porque la luna está como está. Y si sale otro día, sabe a nada.

De pronto, la red tembló. Tensión. Movimiento. El más joven gritó y jaló con fuerza. Lo que emergió fue un animal extraño, oscuro, con hocico de reptil y escamas de otro tiempo. León lo miró fascinado. La barracuda.

—¿Eso se come?

—Se honra —respondió Silvestre—. Y luego se come.

Volvieron a la costa sin prisas. El sol ya era un puño. León anotó mientras secaba la frente:

“Aquí, cada plato empieza en el mar. No en la cocina. Se cocina con paciencia, se come con respeto, y se digiere con miedo. Porque cada mordida es un pacto con los ciclos del mundo.”

El mar rugió a lo lejos. León lo escuchó distinto. Como si el agua, por un instante, hablara en su idioma.

—

Redacción de Misael Sánchez / Reportero de Agencia Oaxaca Mx

Fragmento de “Periodista Gastronómico”